| 1. | Il volo nella Commedia |

| 2. | Il volo di Gerione |

| 3. | Il folle volo di Ulisse |

| 4. | Il volo immobile di Lucifero |

| 5. | Il volo orizzontale dell'angelo nocchiero |

| 6. | Il volo dell'ingegno |

| 7. | Il volo del potere |

| 1. | Il volo nella Commedia |

| 2. | Il volo di Gerione |

| 3. | Il folle volo di Ulisse |

| 4. | Il volo immobile di Lucifero |

| 5. | Il volo orizzontale dell'angelo nocchiero |

| 6. | Il volo dell'ingegno |

| 7. | Il volo del potere |

“Così vid’i’ adunar la bella

scola

Di quel segnor de l’altissimo canto

Che sovra li altri com’aquila vola.” (Inferno, IV, 94 - 96)

Inserisci immagine Dante e Virgilio

Didascalia immagine

E. Degas, Dante e Virgilio, 1858, Collezione privata

“Intesi ch’a così fatto tormento

enno dannati i peccator carnali,

che la ragion sommettono al talento.

E come li stornei ne portan l’ali

nel freddo tempo, a schiera larga e piena,

così quel fiato li spiriti mali

di qua, di là, di giù, di su li mena; .” (Inferno, V, 37 - 43)

[…]

E come i gru van cantando lor lai,

faccendo in aere di sé lunga riga,

così vid’io venir, traendo guai,

ombre portate da la detta briga; .” (Inferno, V, 46 - 49)

[…]

Quali colombe dal disio chiamate

Con l’ali alzate e ferme al dolce nido

vegnon per l’aere, dal voler portate;

cotali uscir de la schiera ov’è Dido,

a noi venendo per l’aere maligno,

sì forte fu l’affettuoso grido.” (Inferno, V, 81 - 87)

D.G. Rossetti, Paolo e Francesca da Rimini,1855, Londra, Tate Gallery |

Il Sommo Poeta Dante Alighieri, nella sua opera,

ricorre spesso a similitudini o citazioni di particolari tipi di volo. Nello studio che

abbiamo intrapreso, abbiamo già incontrato questi brani, in cui Dante paragona Omero

all’aquila, animale da sempre eretto a simbolo di grandezza, i lussuriosi agli

stornelli, per i movimenti vorticosi a cui sono costretti e alle gru, per le grida e i

lamenti di dolore, Paolo e Francesca a due colombe per la celerità del loro volo.

Dante dedica al volo anche parti molto lunghe dei canti, approfondendo questa tematica in

numerosi altri passi della sua opera, che riportiamo e analizziamo qui di seguito.

Trova' il duca mio ch'era salito

già su la groppa del fiero animale,

e disse a me: "Or sie forte e ardito.

Omai si scende per sì fatte scale;

monta dinanzi, ch'i' voglio esser mezzo,

sì che la coda non possa far male".

Qual è colui che sì presso ha 'l riprezzo

de la quartana, c' ha già l'unghie smorte,

e triema tutto pur guardando 'l rezzo,

tal divenn'io a le parole porte;

ma vergogna mi fé le sue minacce,

che innanzi a buon segnor fa servo forte.

I' m'assettai in su quelle spallacce;

sì volli dir, ma la voce non venne

com'io credetti: 'Fa che tu m'abbracce'.

Ma esso, ch'altra volta mi sovvenne

ad altro forse, tosto ch'i' montai

con le braccia m'avvinse e mi sostenne;

e disse: "Gerïon, moviti omai:

le rote larghe, e lo scender sia poco;

pensa la nova soma che tu hai".

Come la navicella esce di loco

in dietro in dietro, sì quindi si tolse;

e poi ch'al tutto si sentì a gioco,

là 'v'era 'l petto, la coda rivolse,

e quella tesa, come anguilla, mosse,

e con le branche l'aere a sé raccolse.

Maggior paura non credo che fosse

quando Fetonte abbandonò li freni,

per che 'l ciel, come pare ancor, si cosse;

né quando Icaro misero le reni

sentì spennar per la scaldata cera,

gridando il padre a lui "Mala via tieni!",

che fu la mia, quando vidi ch'i' era

ne l'aere d'ogne parte, e vidi spenta

ogne veduta fuor che de la fera.

Ella sen va notando lenta lenta;

rota e discende, ma non me n'accorgo

se non che al viso e di sotto mi venta.

Io sentia già da la man destra il gorgo

far sotto noi un orribile scroscio,

per che con li occhi 'n giù la testa sporgo.

Allor fu' io più timido a lo stoscio,

però ch'i' vidi fuochi e senti' pianti;

ond'io tremando tutto mi raccoscio.

E vidi poi, ché nol vedea davanti,

lo scendere e 'l girar per li gran mali

che s'appressavan da diversi canti.

Come 'l falcon ch'è stato assai su l'ali,

che sanza veder logoro o uccello

fa dire al falconiere "Omè, tu cali!",

discende lasso onde si move isnello,

per cento rote, e da lunge si pone

dal suo maestro, disdegnoso e fello;

così ne puose al fondo Gerïone

al piè al piè de la stagliata rocca,

e, discarcate le nostre persone,

si dileguò come da corda cocca. (Inferno, XVII, 79, 136)

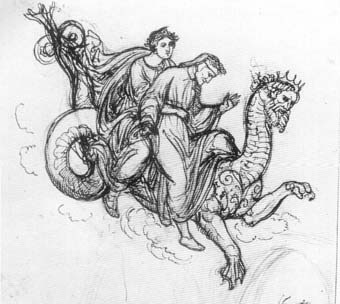

J.A. Koch, Dante e Virgilio trasportati da Gerione, 1822, Collezione privata (clicca per ingrandire) |

In questo episodio Dante è il

diretto protagonista di un volo, esperienza che non aveva precedenti nella realtà: si

rivolge quindi all’antichità classica per trovare paragoni adeguati e punti di

riferimento. Accenna alle esperienze di Fetonte e di Icaro, tratti dalle metamorfosi di

Ovidio e da altri autori latini.

Fetonte, figlio del Sole, ebbe dal padre il consenso per guidare il carro del pianeta; non

riuscì a reggere i cavalli, che si impennarono e si accostarono troppo al cielo che

rimase parzialmente scottato (da qui la Via Lattea): per evitare guai peggiori Giove gli

scagliò addosso un fulmine che lo uccise.

Icaro, insieme col padre Dedalo, fuggì da Creta dove erano entrambi sorvegliati e

imprigionati. Il padre costruì per sé e per il figlio delle ali che attaccò alle spalle

con della cera, che scaldata per la troppa vicinanza col sole si fuse e il povero Icaro si

sfracellò cadendo in mare.

Dante fa riferimento a questi miti perché teme che anche il suo volo abbia un epilogo

fallimentare: ha paura di volare sul dorso di Gerione per l’ostilità che

quest’ultimo gli dimostra.

Ci troviamo infatti nella zona dei fraudolenti e la descrizione fisica e del comportamento

del mostro è atta a sottolineare l’atteggiamento ambiguo di questa categoria di

peccatori.

Il viso è bello come quello di un angelo e sembra un saggio, invece il corpo è di

serpente e la coda è piena di aculei; questo serve ad indicare le due facce che

caratterizzano i fraudolenti. Il corpo è coperto da cerchi e rotelle colorate, che

rappresentano i raggiri compiuti da chi inganna.

Il mostro obbedisce ai comandi di Virgilio, ma è sempre minaccioso e sembra volersi

vendicare in continuazione contro Dante, che viene però protetto dalla sua guida.

Per questo è presente il confronto col falcone: come il rapace medita vendetta contro il

falconiere perché l’ha costretto a volare a lungo, così Gerione è adirato contro

Dante dal momento che non può sfogare la sua ira contro di lui.

Gerione vola per mezzo di ali che gli permettono di nuotare lentamente nell’aria,

scende compiendo larghi giri all’interno delle pareti del burrone, in modo simile a

un elicottero, lascia scendere i passeggeri e vola via con la rapidità di una freccia.

| E 'l duca, che mi vide tanto atteso, | |

| disse: “Dentro dai fuochi son li spirti; | |

| catun si fascia di quel ch’elli è inceso”. | 48 |

| "Maestro mio", rispuos'io, "per udirti | |

| son io più certo; ma già m'era avviso | |

| che così fosse, e già voleva dirti: | 51 |

| chi è 'n quel foco che vien sì diviso | |

| di sopra, che par surger de la pira | |

| dov'Eteòcle col fratel fu miso?". | 54 |

| Rispuose a me: "Là dentro si martira | |

| Ulisse e Dïomede, e così insieme | |

| a la vendetta vanno come a l'ira; | 55 |

| e dentro da la lor fiamma si geme | |

| l'agguato del caval che fé la porta | |

| onde uscì de' Romani il gentil seme. | 60 |

| Piangevisi entro l'arte per che, morta, | |

| Deïdamìa ancor si duol d'Achille, | |

| e del Palladio pena vi si porta". | 63 |

| "S'ei posson dentro da quelle faville | |

| parlar", diss'io, "maestro, assai ten priego | |

| e ripriego, che 'l priego vaglia mille, | 66 |

| che non mi facci de l'attender niego | |

| fin che la fiamma cornuta qua vegna; | |

| vedi che del disio ver' lei mi piego!". | 69 |

| Ed elli a me: "La tua preghiera è degna | |

| di molta loda, e io però l'accetto; | |

| ma fa che la tua lingua si sostegna. | 72 |

| Lascia parlare a me, ch'i' ho concetto | |

| ciò che tu vuoi; ch'ei sarebbero schivi, | |

| perch'e' fuor greci, forse del tuo detto". | 75 |

| Poi che la fiamma fu venuta quivi | |

| dove parve al mio duca tempo e loco, | |

| in questa forma lui parlare audivi: | 78 |

| "O voi che siete due dentro ad un foco, | |

| s'io meritai di voi mentre ch'io vissi, | |

| s'io meritai di voi assai o poco | 81 |

| quando nel mondo li alti versi scrissi, | |

| non vi movete; ma l'un di voi dica | |

| dove, per lui, perduto a morir gissi". | 84 |

| Lo maggior corno de la fiamma antica | |

| cominciò a crollarsi mormorando, | |

| pur come quella cui vento affatica; | 87 |

| indi la cima qua e là menando, | |

| come fosse la lingua che parlasse, | |

| gittò voce di fuori e disse: "Quando | 90 |

| mi diparti' da Circe, che sottrasse | |

| me più d'un anno là presso a Gaeta, | |

| prima che sì Enëa la nomasse, | 93 |

| né dolcezza di figlio, né la pieta | |

| del vecchio padre, né 'l debito amore | |

| lo qual dovea Penelopè far lieta, | 96 |

| vincer potero dentro a me l'ardore | |

| ch'i' ebbi a divenir del mondo esperto | |

| e de li vizi umani e del valore; | 99 |

| ma misi me per l'alto mare aperto | |

| sol con un legno e con quella compagna | |

| picciola da la qual non fui diserto. | 102 |

| L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, | |

| fin nel Morrocco, e l'isola d'i Sardi, | |

| e l'altre che quel mare intorno bagna. | 105 |

| Io e' compagni eravam vecchi e tardi | |

| quando venimmo a quella foce stretta | |

| dov'Ercule segnò li suoi riguardi | 108 |

| acciò che l'uom più oltre non si metta; | |

| da la man destra mi lasciai Sibilia, | |

| da l'altra già m'avea lasciata Setta. | 111 |

| "O frati," dissi, "che per cento milia | |

| perigli siete giunti a l'occidente, | |

| a questa tanto picciola vigilia | 114 |

| d'i nostri sensi ch'è del rimanente | |

| non vogliate negar l'esperïenza, | |

| di retro al sol, del mondo sanza gente. | 117 |

| Considerate la vostra semenza: | |

| fatti non foste a viver come bruti, | |

| ma per seguir virtute e canoscenza". | 120 |

| Li miei compagni fec'io sì aguti, | |

| con questa orazion picciola, al cammino, | |

| che a pena poscia li avrei ritenuti; | 123 |

| e volta nostra poppa nel mattino, | |

| de' remi facemmo ali al folle volo, | |

| sempre acquistando dal lato mancino. | 126 |

| Tutte le stelle già de l'altro polovedea la notte, | |

| e 'l nostro tanto basso, | |

| che non surgëa fuor del marin suolo. | 129 |

| Cinque volte racceso e tante casso | |

| lo lume era di sotto da la luna, | |

| poi che 'ntrati eravam ne l'alto passo, | 132 |

| quando n'apparve una montagna, bruna | |

| per la distanza, e parvemi alta tanto | |

| quanto veduta non avëa alcuna. | 135 |

| Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto; | |

| ché de la nova terra un turbo nacque | |

| e percosse del legno il primo canto. | 138 |

| Tre volte il fé girar con tutte l'acque; | |

| a la quarta levar la poppa in suso | |

| e la prora ire in giù, com'altrui piacque, | 141 |

| infin che 'l mar fu sovra noi richiuso". |

(Inferno, XXVI, 46 - 142)

Ulisse e Diomede |

Ci troviamo nella parte bassa

dell’inferno, luminosa in quanto vi si trovano numerose fiammelle: si tratta delle

lingue di fuoco in cui sono imprigionate le anime dei consiglieri fraudolenti.

Virgilio parla con l’anima di Ulisse, imprigionata in una fiammella biforcuta insieme

al compagno “di sventura” Diomede. Si trovano in questa condizione perché

responsabili dell’inganno del cavallo di Troia e perché durante il saccheggio della

città rubarono la statua più sacra di Apollo dal suo tempio. Su sollecitazione di

Virgilio, il discorso dell'antico greco verte sulla sorte di Ulisse dopo le peripezie del

viaggio di ritorno ad Itaca. Questi, spinto dalla sua sete di conoscenza, vuole conoscere

i misteri che si celano dietro le colonne d’Ercole; per incoraggiare i suoi compagni

a seguirlo nell’impresa si rivolge a loro con un discorso, sottolineando il loro

dovere di seguire “virtute e conoscenza”. È così convincente che i suoi

compagni fanno dei remi “ali al folle volo”. Questo volo è definito folle

perché va oltre i limiti dell’uomo e contro il volere divino, e quindi non si

solleva verso il cielo, anzi è destinato a fallire e inabissarsi nelle profondità

dell’oceano.

"Ecco Dite", dicendo, "ed ecco il

loco

ove convien che di fortezza t'armi".

Com'io divenni allor gelato e fioco,

nol dimandar, lettor, ch'i' non lo scrivo,

però ch'ogne parlar sarebbe poco.

Io non mori' e non rimasi vivo;

pensa oggimai per te, s' hai fior d'ingegno,

qual io divenni, d'uno e d'altro privo.

Lo 'mperador del doloroso regno

da mezzo 'l petto uscia fuor de la ghiaccia;

e più con un gigante io mi convegno,

che i giganti non fan con le sue braccia:

vedi oggimai quant'esser dee quel tutto

ch'a così fatta parte si confaccia.

S'el fu sì bel com'elli è ora brutto,

e contra 'l suo fattore alzò le ciglia,

ben dee da lui procedere ogne lutto.

Oh quanto parve a me gran maraviglia

quand'io vidi tre facce a la sua testa!

L'una dinanzi, e quella era vermiglia;

l'altr'eran due, che s'aggiugnieno a questa

sovresso 'l mezzo di ciascuna spalla,

e sé giugnieno al loco de la cresta:

e la destra parea tra bianca e gialla;

la sinistra a vedere era tal, quali

vegnon di là onde 'l Nilo s'avvalla.

Sotto ciascuna uscivan due grand'ali,

quanto si convenia a tanto uccello:

vele di mar non vid'io mai cotali.

Non avean penne, ma di vispistrello

era lor modo; e quelle svolazzava,

sì che tre venti si movean da ello:

quindi Cocito tutto s'aggelava.

Con sei occhi piangëa, e per tre menti

gocciava 'l pianto e sanguinosa bava.

Da ogne bocca dirompea co' denti

un peccatore, a guisa di maciulla,

sì che tre ne facea così dolenti.

A quel dinanzi il mordere era nulla

verso 'l graffiar, che talvolta la schiena

rimanea de la pelle tutta brulla.

"Quell'anima là sù c' ha maggior pena",

disse 'l maestro, "è Giuda Scarïotto,

che 'l capo ha dentro e fuor le gambe mena.

De li altri due c' hanno il capo di sotto,

quel che pende dal nero ceffo è Bruto:

vedi come si storce, e non fa motto!;

e l'altro è Cassio, che par sì membruto.

Ma la notte risurge, e oramai

è da partir, ché tutto avem veduto".

Com'a lui piacque, il collo li avvinghiai;

ed el prese di tempo e loco poste,

e quando l'ali fuoro aperte assai,

appigliò sé a le vellute coste;

di vello in vello giù discese poscia

tra 'l folto pelo e le gelate croste.

Quando noi fummo là dove la coscia

si volge, a punto in sul grosso de l'anche,

lo duca, con fatica e con angoscia,

volse la testa ov'elli avea le zanche,

e aggrappossi al pel com'om che sale,

sì che 'n inferno i' credea tornar anche.

(Inferno, XXXIV, 20 - 81)

Lucifero |

Siamo nel lago ghiacciato del

fondo dell’Inferno dove è imprigionato Lucifero. Era l’angelo più bello del

Signore, scaraventato sulla Terra in seguito alla sua ribellione. Lucifero è gigantesco,

peloso e ha testa con tre facce, antitesi della Trinità; una faccia è nera, una gialla e

una rossa, rappresentanti l’ignoranza, l’invidia e l’impotenza. Nella parte

inferiore di ogni faccia ha due larghe ali, sei in tutto, quante ne hanno i serafini.

Queste sono nere, simili a quelle di un pipistrello e si muovono eternamente.

Il volo di Lucifero è definito immobile perché il battito delle ali crea tre turbolenze

che fanno gelare le lacrime dei dannati che vanno poi a creare il lago di ghiaccio in cui

è imprigionato Lucifero, bloccato perché il peccato blocca e costringe. Si tratto quindi

di un volo paradossale, in quanto il movimento causa immobilità.

IL VOLO ORIZZONTALE DELL'ANGELO NOCCHIERO

Lo mio maestro ancor non facea motto,

mentre che i primi bianchi apparver ali;

allor che ben conobbe il galeotto,

gridò: "Fa, fa che le ginocchia cali.

Ecco l'angel di Dio: piega le mani;

omai vedrai di sì fatti officiali.

Vedi che sdegna li argomenti umani,

sì che remo non vuol, né altro velo

che l'ali sue, tra liti sì lontani.

Vedi come l' ha dritte verso 'l cielo,

trattando l'aere con l'etterne penne,

che non si mutan come mortal pelo".

Poi, come più e più verso noi venne

l'uccel divino, più chiaro appariva:

per che l'occhio da presso nol sostenne,

ma chinail giuso; e quei sen venne a riva

con un vasello snelletto e leggero,

tanto che l'acqua nulla ne 'nghiottiva.

Da poppa stava il celestial nocchiero,

tal che faria beato pur descripto;

e più di cento spirti entro sediero.

(Purgatorio, II, 25 - 45)

L. Signorelli, Arrivo dell'angelo al Purgatorio, 1499 - 1502, Orvieto, Duomo, Cappella di San Brizio (clicca per ingrandire) |

Dante è appena uscito dalla voragine infernale dopo aver percorso il cammino ascoso della “natural burella” giungendo sulla spiaggia dell’antipurgatorio. Dopo un bagno purificatore vede arrivare una nave sospinta dalle ali dell’angelo nocchiero. Costui è un ministro di Dio, perciò possiede una dignità morale superiore a quella degli esseri umani, e questo lo porta a disdegnare l’uso di remi e vele; usa le ali che conferiscono al vascello una velocità tale da farlo procedere a pelo d’acqua (in modo simile ad un hovercraft). Le ali sono bianchissime tanto che abbagliano gli occhi umani di Dante, hanno un piumaggio eterno e hanno una posizione verticale; sia per ottenere lo spostamento orizzontale sia per indicare il volere divino del viaggio.

O buono Appollo, a l'ultimo lavoro |

fammi del tuo valor sì fatto vaso, |

come dimandi a dar l'amato alloro. |

Infino a qui l'un giogo di Parnaso |

assai mi fu; ma or con amendue |

m'è uopo intrar ne l'aringo rimaso. |

Entra nel petto mio, e spira tue |

sì come quando Marsïa traesti |

de la vagina de le membra sue. |

O divina virtù, se mi ti presti |

tanto che l'ombra del beato regno |

segnata nel mio capo io manifesti, |

vedra' mi al piè del tuo diletto legno |

venire, e coronarmi de le foglie |

che la materia e tu mi farai degno. |

Sì rade volte, padre, se ne coglie |

per trïunfare o cesare o poeta, |

colpa e vergogna de l'umane voglie, |

che parturir letizia in su la lieta |

delfica deïtà dovria la fronda |

peneia, quando alcun di sé asseta. |

Poca favilla gran fiamma seconda: |

forse di retro a me con miglior voci |

si pregherà perché Cirra risponda. |

Surge ai mortali per diverse foci |

la lucerna del mondo; ma da quella |

che quattro cerchi giugne con tre croci, |

con miglior corso e con migliore stella |

esce congiunta, e la mondana cera |

più a suo modo tempera e suggella. |

Fatto avea di là mane e di qua sera |

tal foce, e quasi tutto era là bianco |

quello emisperio, e l'altra parte nera, |

quando Beatrice in sul sinistro fianco |

vidi rivolta e riguardar nel sole: |

aguglia sì non li s'affisse unquanco. |

E sì come secondo raggio suole |

uscir del primo e risalire in suso, |

pur come pelegrin che tornar vuole, |

così de l'atto suo, per li occhi infuso |

ne l'imagine mia, il mio si fece, |

e fissi li occhi al sole oltre nostr'uso. |

Molto è licito là, che qui non lece |

a le nostre virtù, mercé del loco |

fatto per proprio de l'umana spece. |

Io nol soffersi molto, né sì poco, |

ch'io nol vedessi sfavillar dintorno, |

com' ferro che bogliente esce del foco; |

e di sùbito parve giorno a giorno |

essere aggiunto, come quei che puote |

avesse il ciel d'un altro sole addorno. |

Beatrice tutta ne l'etterne rote |

fissa con li occhi stava; e io in lei |

le luci fissi, di là sù rimote. |

Nel suo aspetto tal dentro mi fei, |

qual si fé Glauco nel gustar de l'erba |

che 'l fé consorto in mar de li altri dèi. |

Trasumanar significar per verba |

non si poria; però l'essemplo basti |

a cui esperïenza grazia serba. |

S'i' era sol di me quel che creasti |

novellamente, amor che 'l ciel governi, |

tu 'l sai, che col tuo lume mi levasti. |

Quando la rota che tu sempiterni |

desiderato, a sé mi fece atteso |

con l'armonia che temperi e discerni, |

parvemi tanto allor del cielo acceso |

de la fiamma del sol, che pioggia o fiume |

lago non fece alcun tanto disteso. |

La novità del suono e 'l grande lume |

di lor cagion m'accesero un disio |

mai non sentito di cotanto acume. |

Ond'ella, che vedea me sì com'io, |

a quïetarmi l'animo commosso, |

pria ch'io a dimandar, la bocca aprio |

e cominciò: "Tu stesso ti fai grosso |

col falso imaginar, sì che non vedi |

ciò che vedresti se l'avessi scosso. |

Tu non se' in terra, sì come tu credi; |

ma folgore, fuggendo il proprio sito, |

non corse come tu ch'ad esso riedi". |

S'io fui del primo dubbio disvestito |

per le sorrise parolette brevi, |

dentro ad un nuovo più fu' inretito |

e dissi: "Già contento requïevi |

di grande ammirazion; ma ora ammiro |

com'io trascenda questi corpi levi". |

Ond'ella, appresso d'un pïo sospiro, |

li occhi drizzò ver' me con quel sembiante |

che madre fa sovra figlio deliro, |

e cominciò: "Le cose tutte quante |

hanno ordine tra loro, e questo è forma |

che l'universo a Dio fa simigliante. |

Qui veggion l'alte creature l'orma |

de l'etterno valore, il qual è fine |

al quale è fatta la toccata norma. |

Ne l'ordine ch'io dico sono accline |

tutte nature, per diverse sorti, |

più al principio loro e men vicine; |

onde si muovono a diversi porti |

per lo gran mar de l'essere, e ciascuna |

con istinto a lei dato che la porti. |

Questi ne porta il foco inver' la luna; |

questi ne' cor mortali è permotore; |

questi la terra in sé stringe e aduna; |

né pur le creature che son fore |

d'intelligenza quest'arco saetta, |

ma quelle c' hanno intelletto e amore. |

La provedenza, che cotanto assetta, |

del suo lume fa 'l ciel sempre quïeto |

nel qual si volge quel c' ha maggior fretta; |

e ora lì, come a sito decreto, |

cen porta la virtù di quella corda |

che ciò che scocca drizza in segno lieto. |

Vero è che, come forma non s'accorda |

molte fïate a l'intenzion de l'arte, |

perch'a risponder la materia è sorda, |

così da questo corso si diparte |

talor la creatura, c' ha podere |

di piegar, così pinta, in altra parte; |

e sì come veder si può cadere |

foco di nube, sì l'impeto primo |

l'atterra torto da falso piacere. |

Non dei più ammirar, se bene stimo, |

lo tuo salir, se non come d'un rivo |

se d'alto monte scende giuso ad imo. |

Maraviglia sarebbe in te se, privo |

d'impedimento, giù ti fossi assiso, |

com'a terra quïete in foco vivo". |

(Paradiso, I, 13 - 141)

Gouache di A. Martini per il canto XXXIII. Saronno, Collezione Tischer (clicca per ingrandire) |

In questo canto Dante si propone di raccontare il suo viaggio fino all’Empireo e il suo incontro con Dio. Riconosce però di saper dire ben poco perché le parole umane sono sproporzionate alla grandezza del Creatore. Invoca quindi Apollo, il dio della poesia, chiedendogli assistenza e ispirazione per affrontare un argomento così elevato. Durante l’invocazione Dante e Beatrice passano dal paradiso terrestre al primo cielo del paradiso: Beatrice guarda verso il sole e Dante fa lo stesso; è in questo punto che avviene il volo verso Dio. Dante avverte una trasumanazione, esce dai limiti della condizione umana, avvertendo un’intensa luce ed un suono armonioso: il suono deriva dall’armonico movimento degli astri, la luce è il segno del progressivo accostarsi alla divinità. Dante però si chiede come possa il suo corpo volare attraverso l’aria e i cieli, più leggeri del suo essere, e Beatrice chiarisce questo dubbio con una spiegazione filosofica: il suo è un volo di giustizia perché segue la volontà di Dio. In questo discorso Beatrice dimostra la sua tesi citando alcuni paragoni: uno con l’aquila, riferendosi alla capacità del volatile di volgere lo sguardo verso il sole senza che la vista ne sia offesa; uno con il fulmine, a indicare la velocità del volo; uno con la freccia scoccata dall’arco, a indicare la naturalità e la giustizia del volo di Dante verso il regno dell’eterna beatitudine.

"Poscia che Costantin l'aquila volse |

contr'al corso del ciel, ch'ella seguio |

dietro a l'antico che Lavina tolse, |

cento e cent'anni e più l'uccel di Dio |

ne lo stremo d'Europa si ritenne, |

vicino a' monti de' quai prima uscìo; |

e sotto l'ombra de le sacre penne |

governò 'l mondo lì di mano in mano, |

e, sì cangiando, in su la mia pervenne. (Paradiso, VI, 1 - 9) |

[…]

E quando il dente longobardo morse |

la Santa Chiesa, sotto le sue ali |

Carlo Magno, vincendo, la soccorse. (Paradiso, VI, 94 - 96) |

[…]

Omai puoi giudicar di quei cotali |

ch'io accusai di sopra e di lor falli, |

che son cagion di tutti vostri mali. |

L'uno al pubblico segno i gigli gialli |

oppone, e l'altro appropria quello a parte, |

sì ch'è forte a veder chi più si falli. |

Faccian li Ghibellin, faccian lor arte |

sott'altro segno, ché mal segue quello |

sempre chi la giustizia e lui diparte; |

e non l'abbatta esto Carlo novello |

coi Guelfi suoi, ma tema de li artigli |

ch'a più alto leon trasser lo vello. (Paradiso, VI, 97 - 108) |

A. Sassu, Cielo di Mercurio: Giustiniano (clicca per ingrandire) |

In questo canto Dante si sofferma

sul potere terreno simboleggiato dall’Aquila, affidando il compito di voce narrante a

Giustiniano che si trova tra gli spiriti giusti per l’impegno dimostrato nel

riordinare il diritto latino (corpus iuris civilis), operazione ritenuta “santa”

perché adempiva al volere divino.

Dante ritiene che il mondo ideale sia unito e in pace; per arrivare a questo scopo deve

attraversare due fasi: quella terrena e quella ultraterrena. L’ultraterrena è

affidata alla Chiesa e quella terrena all’Impero, la nascita del quale è dunque

volere divino. L’Aquila guida, sorregge, indica i fini, sgomina gli avversari, si

attua attraverso figure esemplari di personaggi che recitano la parte che dall’alto

è stata loro affidata.

Giustiniano racconta allora la storia dell’Aquila: Costantino la portò ad Oriente,

seguendo il corso contrario che aveva seguito Enea, portandola da Troia a Roma;

l’Aquila passò poi nelle mani di Giustiniano, che la ricevette dopo cento anni. Le

ali di Carlo Magno salvarono la Chiesa dalla minaccia del Longobardi; gli artigli

simboleggiano le lotte di fazione fra Guelfi e Ghibellini: nessuno dei due gruppi deve

utilizzare come vessillo il simbolo sacro dell’Aquila perché è solo segno di Dio e

non di fazioni opposti che non hanno ricevuto da Lui l’investitura.

Disegno di J. Flaxman per il canto XIX, da Compositions for the Divine Comedy, Roma, 1793 (clicca per ingrandire) |