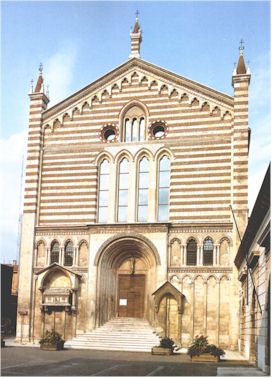

| LA

CHIESA DI SAN FERMO |

|

|

|

| |

| Una

chiesa dedicata a Fermo e Rustico, che avrebbero subito il martirio

a Verona all'inizio del IV secolo, esisteva già nell'VIII secolo,

quando il vescovo Annone vi fece riporre le reliquie dei santi,

ritrovate a Trieste. All'edificio era associato, almeno dal

secolo X, un monastero di Benedettini, che rifabbricarono completamente

la chiesa dal 1065 al 1143 seguendo il modello cistercense francese

di Cluny II, a tre navate terminate da absidi e transetto anch'esso

absidato. Particolarità di San Fermo ("Maggiore" per distinguerlo

dallo scomparso San Fermo Minore, sorto nel XII secolo sul supposto

luogo del martirio dei santi, in riva all'Adige presso l'odierno

ponte Aleardi) è la struttura a due chiese sovrapposte: quella

inferiore non è limitata alla zona presbiteriale come una cripta

tradizionale, ma ha uno sviluppo in lunghezza che corrisponde

alla dimensione completa della antica chiesa benedettina. Nel

1261 i frati Minori, che erano in San Francesco al Corso, all'esterno

delle mura, ottennero di insediarsi nel convento di San Fermo

in luogo dei Benedettini ed entro la fine del '200 iniziarono

la ricostruzione in forme gotiche della chiesa superiore. Fu

da loro eliminata la divisione tra le navate, demolito e rifatto

in forma poligonale l'abside maggiore, innalzata e allungata

la navata. Dell' edificio romanico, i cui muri perimetrali vennero

in pane riutilizzati, rimasero così la chiesa inferiore, le

quattro absidi laterali e la base del campanile. Un accentuato

carattere gotico fu conferito all'esterno dagli agili coronamenti

a timpani e pinnacoli, dalle ampie finestre cuspidate e dalle

cornici ad archetti pensili trilobati o intrecciati, di ascendenza

lombarda, che contornano la chiesa. Nel fianco verso la strada

si apre un grande portale gemino a marmi policromi del primo

'300, analogo al coevo portale maggiore di Sant' Anastasia,

di cui è probabile sia stato il modello. E logico infatti attribuire

ai Francescani l'introduzione a Verona di questo tipo di portale

doppio, diffusissimo oltralpe, ma il cui principale, se non

unico, precedente in Italia è nelle porte della basilica di

S.Francesco ad Assisi. All'inizio del '400 venne aggiunto il

protiro che protegge l'accesso e alla fine di quel secolo venne

posta nella lunetta del portale la statua policroma di sant'Antonio

di Padova, donata dai Banda assieme a quella di san Francesco

sulla porta principale. Una Sacra Conversazione di Francesco

Morone, firmata e datata 1523, è affrescata sul muro laterale.

La facciata, che riutilizza un precedente portale romanico strombato,

doveva essere compiuta prima del 1385, quando vi veniva posta

la tomba pensile di Aventino Fracastoro, medico degli Scaligeri.

L'affresco altichieresco con L'Incoronazione della Vergine che

ornava la lunetta sopra il sarcofago è ora al Museo di Castelvecchio.

Sull' altro lato è il padiglione di un'arca del tardo '200 riutilizzata

dai Tolentino nel XV secolo. La parte inferiore in pietra della

facciata è terminata da una galleria di finestrelle, quattro

delle quali sono cieche e mostrano figure trecentesche di santi

francescani. La zona superiore, ampiamente forata al centro

dalle finestre sovrapposte, adotta il caratteristico paramento

a corsi alternati di mattone e pietra. La porta bronzea con

Storia del martirio dei santi Fermo e Rustico è opera di Luciano

Minguzzi. Il vasto interno, funzionale all'esigenza della predicazione,

è coperto da un magnifico soffitto ligneo a carena di nave (XIV

secolo), ornato da una doppia galleria di archetti in cui sono

dipinti busti di santi. Sull'arco del presbiterio esso contorna

i ritratti contrapposti di Guglielmo di Castelbarco (+ 1320),

che offre un modellino della chiesa, e frà Daniele Gusmerio,

guardiano del convento tra 1318 e 1320, protagonisti della fase

principale della ricostruzione trecentesca. Sulla lunetta sopra

la porta principale è affrescata una Crocifissione di Turone

di Maxio (1), cui è attribuita anche la Crocifissione sulla

porta laterale (2), datata 1363. Sulla parete destra, verso

l'angolo, tre superstiti scene trecentesche del Martirio dei

Francescani in India (3), dal racconto del viaggiatore francescano

Odorico da Pordenone (vivacissimo il quadro inferiore, con l'imperatore

di Delhi che fa giustiziare i persecutori dei frati e i diavoli

che si impossessano delle loro anime). |

| All'adiacente

cappella Nichesola (4) di eleganti forme rinascimentali dell'inizio

del '500, è stato adattato un altare cinquecentesco dei Murari

Bra con pala di Sante Creara, trasferito da altra chiesa nel

1816. Dopo un affresco staccato con Coro d'angeli di Stefano

da Verona (5), è il pulpito donato dal giurista Barnaba da Morano

(6), datato 1396 (ma il parapetto è stato rifatto nel primo

'500), probabile opera dello scultore Antonio da Mestre, attorniato

da pitture firmate da Martino da Verona raffiguranti Evangelisti

e dottori della Chiesa in cattedra, profeti e personaggi illustri.

In alto, Mosè ed Elia, che alludono a san Francesco, tradizionalmente

designato "nuovo Mosè" e "nuovo Elia" nella esegesi francescana.

All'interno della Cappella Brenzoni (7) si trova l'arca di Barnaba

da Morano (+ 1411) (8), opera di Antonio da Mestre, qui trasportata

dalla parete a destra della porta principale, con alcuni degli

affreschi di Marcino da Verona che la circondavano, raffiguranti

il Giudizio Universale. La decorazione pittorica originale comprendeva

anche santi in edicole gotiche, ancora in sito, e un Incontro

dei tre vivi con i tre morti (Memento Mori tardo-gotico di origine

francese). Dopo la cappella si trovano l'arca di Torello Saraina

(9), storico veronese del '500, accanto all'altare (10) da lui

eretto (1523), primo a Verona ad ispirarsi al romano Arco dei

Gavi. La pala di Francesco Torbido, Trinità, Vergine con il

Bambino tra l'arcangelo Raffaele e santa Giustina, una delle

sue migliori, andrebbe datata attorno al 1530 per i manifesti

contatti con le opere mantovane di Giulio Romano. Sotto la mensa,

sculture di una Deposizione nel sepolcro dell' 400. La sagrestia

(11), donata dai Fracastoro nel 1528, è ornata di arredi e quadri

del '600 (Storie di sant'Antonio di Padova). Il transetto destro,

che conserva affreschi del '300 con Storie di san Francesco

frammentarie, ospita la cappella degli Alighieri (1540 circa),

linea veronese dei discendenti di Dante (12). Vi è accuratamente

ripreso il fronte dell' Arco dei Gavi. La pala cinquecentesca

di Battista Del Moro raffigura la Vergine con il Bambino tra

i santi Pietro, Zeno e Francesco. Nell'absidiola del transetto

(13), sotto l'altare, Deposizione del '300. La seicentesca cappella

degli Agonizzanti (14), a lato del presbiterio, ha una Crocifissione

di Domenico Brusasorci. L'area Presbiteriale è delimitata da

un grande tornacoro colonnato (1573), che riprende la soluzione

ideata dal Sanmicheli per il Duomo quarant'anni prima. L'altare

maggiore venne rifatto nel 1759 su disegno di Giuseppe Antonio

Schiavi, in occasione della traslazione delle reliquie dei martiri

Fermo e Rustico dalla chiesa inferiore, dove erano minacciate

dalle inondazioni dell'Adige. Nelle vele del catino absidale

(15), Redentore e santi, affreschi del primo '300 del cosiddetto

Maestro del Redentore, artista che introduce il linguaggio giottesco

a Verona, autore pure dei Simboli degli Evangelisti sulla volta

a crociera e dei ritratti di Castelbarco (16) e Grommo (17)

sull'arco esterno (che recavano la data 1314). Al di sotto di

questi ultimi, Incoronazione della Vergine e Adorazione dei

Magi, di Lorenzo Veneziano. La successiva cappella di sant'Antonio

(18), ridecorata in forme barocche come quella opposta degli

Agonizzanti, ha sull' altare una pala quattrocentesca, Sant'Antonio

fra i santi Agostino e Nicolò, di Liberale da Verona. Nella

spoglia cappella Della Torre (19), cui si accede dal transetto

sinistro, è il magnifico mausoleo rinascimentale di Girolamo

e Marcantonio Della Torre (1511 circa), con otto bassorilievi

bronzei del padovano Andrea Riccio (ora presenti in copia: gli

originali sono stati portati al Louvre nel 1797), che rappresentano

la vita, la malattia e la morte di Girolamo della Torre. |

| Le

scene, con i riti di trapasso all'oltretomba, sono collocate

nell'antichità pagana. I defunti, padre e figlio, appartenevano

a una cerchia di umanisti, scienziati e filosofi, e sono ritratti

in due maschere funebri alla sommità dell'arca, sorretta da

quattro sfingi. Nel bassorilievo sul lato opposto all'ingresso

figura il mausoleo stesso. L'altare dell'Arte dei falegnami

(20), eretto nel 1608, reca una delle prime opere di Alessandro

Turchi, importante pittore veronese del '600, un'Adorazione

dei Pastori con i santi Girolamo, Antonio abate e Giuseppe.

Verso la porta laterale della chiesa si apre la grande cappella

della Concezione (21), fondata nel '400 a spese della città

e in origine dedicata a san Bernardino, prima ancora che il

santo venisse canonizzato. Passò poco dopo in proprietà dei

Banda, che la tennero fino al XVII secolo. La decorazione seicentesca

conserva il ricordo della tragica pestilenza del 1630, a cavallo

della quale fu realizzata: si veda sulla destra la pala di Antonio

Giarola con Verona che invoca la Trinità per essere liberata

dalla peste. Sull'altare, pala firmata e datata al 1528 da Francesco

Caroto, La Vergine con sant'Anna e i santi Sebastiano, Rocco,

Pietro e Giovanni Battista, da Vasari in poi considerata tra

le sue opere migliori. L'altare lombardesco accanto alla porta

(22) apparteneva all'Arte dei barcaioli (1535), che lo fece

ornare con una notevole pala di Battista del Moro, San Nicola

(patrono dei naviganti) tra sant'Agostino e sant'Antonio abate.

Presso l'angolo con la facciata (23) è il mausoleo di Nicolò

Brenzoni (1424-26), celebre monumento funerario dovuto per la

pane scultorea, con la Resurrezione, al fiorentino Nanni di

Banolo e per la decorazione pittorica a Pisanello. Questo elaborato

tipo di tomba murale, con sarcofago sormontato da un baldacchino

attorniato da sculture e affreschi, contenuto in una grande

cornice, ricorda il monumento Serego in Sant' Anastasia, degli

stessi anni, ed esempi dogali veneziani (sia Pisanello che Nanni

di Banolo lavoravano a Venezia in questo periodo). L'Annunciazione

di Pisanello agli angoli superiori della cornice e la elaborata

pergola dipinta a fare da sfondo, come fosse un arazzo, sono

un vertice dello stile di estrema eleganza cortese del Gotico

Internazionale. Per una porta nel transetto destro si scende

al chiostro, dove sul retro della scala è la sobria lastra funeraria,

simile ad altra sulla facciata di San Giorgetto, del medico

Antonio Pelacani (+ 1327) in cattedra (24). Sui libri aperti

del maestro e dei discepoli sono gli aforismi di Ippocrate:

Vita brevis / Ars longa / Tempus acutum / Experimentum fallax

/ ludicium difficile. Una scala conduce dal chiostro alla chiesa

inferiore, che conserva l'aspetto della costruzione romanica,

con volte sostenute da tre file di pilastri in pietra, ornati

da affreschi dei secoli XII-XlV: Sul quinto pilastro della navata

sinistra, un Battesimo di Cristo del XIII secolo (25), ben conservato

per essere stato scoperto di recente sotto uno strato di intonaco.

Sul penultimo pilastro della navata destra è incisa l'iscrizione

che fisserebbe l'inizio della costruzione al 1065 (26) e in

fondo alla stessa navata è stato posto sulla parete il sigillo

sepolcrale dei Banda (27), già nella cappella della Concezione

che apparteneva alla famiglia, opera finissima della fine del

'400. Nel transetto sinistro è la spartana lastra tombale di

fra' Daniele Gusmerio (+ 1332), promotore della ricostruzione

francescana (28). Le colonne nell' abside centrale, nel quale

è un Crocifisso ligneo trecentesco (29), hanno capitelli ionici

di spoglio che furono presi spesso a modello dagli artisti del

primo rinascimento veronese. |

|

|

| superiore |

inferiore |

|

|

|