“Le leggi fanno lo stato”

Pagina della "Politica"

di Aristotele (sec.XVIII)

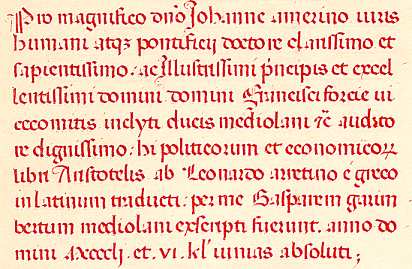

Manoscritto

medievale

della "Politica"

Papiro dell'"Etica" di Aristotele

Se per Platone lo stato legale era un male minore rispetto alla irrealizzabilità dello stato ideale senza leggi, per Aristotele, al contrario, le leggi fanno lo stato, al punto che una città cambia se cambia la sua costituzione. Di qui deriva l’importanza di classificare le varie forme di potere, così da fissare i criteri con cui giudicare se il potere è esercitato nell’interesse dei governati (allora la costituzione è buona) o nell’interesse dei governanti (allora la costituzione è cattiva).

Sul tema della sovranità della legge Aristotele, ponendo la discussione “se convenga essere retti da un ottimo reggitore o da ottime leggi”, ha parole molto nette a favore della superiorità della legge. Scrive infatti:

E’ preferibile, senza dubbio, che governi la legge, più che un qualunque cittadino e, secondo questo stesso ragionamento, anche se è meglio che governino alcuni, costoro bisogna costituirli guardiani delle leggi e subordinati alle leggi. (…) Quindi chi raccomanda il governo delle leggi sembra raccomandare esclusivamente il governo di dio e della ragione, mentre chi raccomanda il governo dell’uomo, v’aggiunge anche quello della bestia, perché il capriccio è questa bestia e la passione sconvolge, quando sono al potere, anche gli uomini migliori. Perciò la legge è ragione senza passione.

Aristotele, Politica, III, 1287 A, tr. it. di R. Laurenti, Laterza, Bari 1993.

La classificazione delle forme di governo fatta da Aristotele costituisce una delle più celebri teorie socio-politiche dell’antichità e ha rappresentato uno dei paradigmi più duraturi nelle discussioni riguardanti le forme del potere politico.

Poiché costituzione significa lo stesso che governo e il governo è l'autorità sovrana dello Stato, è necessario che sovrano sia o uno solo o pochi o i molti. Quando l'uno o i pochi o i molti governano per il bene comune, queste costituzioni necessariamente sono rette, mentre quelle che badano all'interesse o di uno solo o dei pochi o della massa sono deviazioni: in realtà o non si devono chiamare cittadini quelli che non prendono parte al governo o devono partecipare dei vantaggi comuni. Delle forme monarchiche quella che tiene d'occhio l'interesse comune siamo soliti chiamarla regno: il governo di pochi, e, comunque, di più d'uno, aristocrazia (o perché i migliori hanno il potere o perché persegue il meglio per lo Stato e per i suoi membri); quando poi la massa regge lo Stato badando all'interesse comune, tale forma di governo è detta col nome comune a tutte le forme di costituzione, politica. (E questo riesce ragionevole: che uno o pochi si distinguano per virtù è ammissibile, ma è già difficile che molti siano dotati alla perfezione in ogni virtù, tutt'al più in quella militare, perché questa si trova veramente nella massa: di conseguenza in questa costituzione sovrana assoluta è la classe militare e perciò ne fanno parte quanti possiedono le armi.) Deviazioni delle forme ricordate sono la tirannide del regno, l'oligarchia dell'aristocrazia, la democrazia della politica. La tirannide è infatti una monarchia che persegue l'interesse del monarca, l'oligarchia quello dei ricchi, la democrazia poi l'interesse dei poveri: al vantaggio della comunità non bada nessuna di queste.

Aristotele, Politica, III, 1279 A-B, tr. it. cit.

La

sua formazione spirituale si compì dunque interamente sotto l'influenza

dell'insegnamento e della personalità di Platone. Alla sua morte Aristotele

lasciò l'Accademia e si recò ad Asso, dove con altri due scolari di Platone,

Erasto e Corisco, che già si trovavano là sotto la protezione del tiranno di

Atarneo, Ermia, ricostituì una piccola comunità platonica, in cui

probabilmente tenne per la prima volta un insegnamento autonomo. Lì

Aristotele sposò Pizia, sorella (o nipote) di Ermia e dopo la morte di

questi, nel 345/44, si trasferì a Mitilene. Nel 343/42 fu chiamato da

Filippo re di Macedonia a Pella come precettore del figlio Alessandro,

decisione forse determinata dall'amicizia di Aristotele con Ermia, alleato

di Filippo e dai precedenti rapporti di suo padre con la corte macedone.

Aristotele poté così formare lo spirito del grande conquistatore, al quale

comunicò la sua convinzione della superiorità della cultura greca e della

sua capacità di dominare il mondo, se si fosse congiunta con una forte unità

politica. Più tardi il governo di Alessandro prese le forme di un principato

orientale ed Aristotele si staccò da lui. Nel 335/34, dopo tredici anni,

Aristotele ritornò ad Atene. L'amicizia del potente re metteva a sua

disposizione mezzi di studio eccezionali, che facilitarono le ricerche da

lui condotte in tutti i campi del sapere. La scuola che Aristotele fondò, il

Liceo, comprendeva oltre l'edificio e il giardino, la passeggiata o

perípatos da cui prese il nome. Aristotele vi teneva corsi regolari e vi

tenevano corsi anche gli scolari più anziani, Teofrasto ed Eudemo. Nel 323

la morte di Alessandro provocò ad Atene l'insurrezione del partito

antimacedone che mise Aristotele sotto accusa per empietà. Egli fuggì allora

a Calcide nell'Eubea, patria di sua madre. Nel 322/21 una malattia di

stomaco pose fine ai suoi giorni. Il corpus delle opere aristoteliche

ha avuto un destino singolare: le opere esoteriche oacroamatiche,

composte per la scuola, furono messe in salvo e nascoste dal suo erede Neleo

nella Troade. Ritrovate nel I sec. a. C. e riportate ad Atene, furono

trasferite a Roma da Silla; qui l'erudito Andronico di Rodi le sistemò

nell'ordine che è invalso fino ad oggi. Le opere essoteriche, invece,

destinate alla pubblicazione, sono andate perdute e ci sono note solo

attraverso testimonianze e citazioni di altri autori.

La

sua formazione spirituale si compì dunque interamente sotto l'influenza

dell'insegnamento e della personalità di Platone. Alla sua morte Aristotele

lasciò l'Accademia e si recò ad Asso, dove con altri due scolari di Platone,

Erasto e Corisco, che già si trovavano là sotto la protezione del tiranno di

Atarneo, Ermia, ricostituì una piccola comunità platonica, in cui

probabilmente tenne per la prima volta un insegnamento autonomo. Lì

Aristotele sposò Pizia, sorella (o nipote) di Ermia e dopo la morte di

questi, nel 345/44, si trasferì a Mitilene. Nel 343/42 fu chiamato da

Filippo re di Macedonia a Pella come precettore del figlio Alessandro,

decisione forse determinata dall'amicizia di Aristotele con Ermia, alleato

di Filippo e dai precedenti rapporti di suo padre con la corte macedone.

Aristotele poté così formare lo spirito del grande conquistatore, al quale

comunicò la sua convinzione della superiorità della cultura greca e della

sua capacità di dominare il mondo, se si fosse congiunta con una forte unità

politica. Più tardi il governo di Alessandro prese le forme di un principato

orientale ed Aristotele si staccò da lui. Nel 335/34, dopo tredici anni,

Aristotele ritornò ad Atene. L'amicizia del potente re metteva a sua

disposizione mezzi di studio eccezionali, che facilitarono le ricerche da

lui condotte in tutti i campi del sapere. La scuola che Aristotele fondò, il

Liceo, comprendeva oltre l'edificio e il giardino, la passeggiata o

perípatos da cui prese il nome. Aristotele vi teneva corsi regolari e vi

tenevano corsi anche gli scolari più anziani, Teofrasto ed Eudemo. Nel 323

la morte di Alessandro provocò ad Atene l'insurrezione del partito

antimacedone che mise Aristotele sotto accusa per empietà. Egli fuggì allora

a Calcide nell'Eubea, patria di sua madre. Nel 322/21 una malattia di

stomaco pose fine ai suoi giorni. Il corpus delle opere aristoteliche

ha avuto un destino singolare: le opere esoteriche oacroamatiche,

composte per la scuola, furono messe in salvo e nascoste dal suo erede Neleo

nella Troade. Ritrovate nel I sec. a. C. e riportate ad Atene, furono

trasferite a Roma da Silla; qui l'erudito Andronico di Rodi le sistemò

nell'ordine che è invalso fino ad oggi. Le opere essoteriche, invece,

destinate alla pubblicazione, sono andate perdute e ci sono note solo

attraverso testimonianze e citazioni di altri autori.