Thomas Hobbes vive nell’Inghilterra del XVII secolo, segnata dallo scontro tra il potere preteso dal sovrano e le libertà richieste dai sudditi. Nel Leviatano egli sostiene che la convivenza umana può darsi solo entro lo stato. Per dimostralo identifica i motivi che rendono necessario fissare regole nei rapporti tra gli uomini.

La natura ha fatto gli uomini così uguali nelle facoltà del corpo e della mente che, benché talvolta si trovi un uomo palesemente più forte, nel fisico, o di mente più pronta di un altro, tuttavia, tutto sommato, la differenza tra uomo e uomo non è così considerevole al punto che un uomo possa da ciò rivendicare per sé un beneficio cui un altro non possa pretendere tanto quanto lui. Infatti, quanto alla forza corporea, il più debole ne ha a sufficienza per uccidere il più forte, sia ricorrendo a una macchinazione segreta, sia alleandosi con altri che corrono il suo stesso pericolo.

Quanto alle facoltà della mente (…) trovo che tra gli uomini vi sia un’eguaglianza ancora più grande di quella della forza fisica. Infatti, come la prudenza non è che esperienza la quale, in tempi uguali, viene dispensata in egual misura a tutti gli uomini per le cose cui si applicano in egual misura (…).

Da questa uguaglianza di capacità nasce un’uguaglianza nella speranza di raggiungere i propri fini. Perciò, se due uomini desiderano la medesima cosa, di cui tuttavia non possono entrambi fruire, diventano nemici e, nel perseguire il loro scopo (che è principalmente la propria conservazione e talvolta solo il proprio piacere) cercano di distruggersi o di sottomettersi l’un l’altro (…).

A causa di questa diffidenza dell’uno verso l’altro, non esiste per alcun uomo mezzo di difesa così ragionevole quanto l’agire d’anticipo, vale a dire l’assoggettare, con la violenza o con l’inganno, la persona di tutti gli uomini che può, fino a che non vede nessun altro potere abbastanza grande da metterlo in pericolo; ciò non è niente più di quanto esiga la conservazione di se stesso, ed è cosa in generale ammessa (…). Cosicché, troviamo nella natura umana tre cause principali di contesa: in primo luogo la rivalità; in secondo luogo la diffidenza; in terzo luogo l’orgoglio (…).

Da ciò, appare chiaramente che quando gli uomini vivono senza un potere comune che li tenga tutti in soggezione, essi si trovano in quella condizione chiamata guerra: guerra che è quella di ogni uomo contro ogni altro uomo (…).

Da questa guerra di ogni uomo contro ogni altro uomo consegue anche che niente può essere ingiusto. Le nozioni di diritto e torto, di giustizia e di ingiustizia non vi hanno luogo. Laddove non esiste un potere comune, non esiste legge; dove non vi è legge non vi è ingiustizia (…).

Le passioni che inducono gli uomini alla pace sono la paure della morte, il desiderio di quelle cose che sono necessarie a una vita piacevole e la speranza di ottenerle con la propria operosità ingegnosa. E la ragione suggerisce opportune clausole di pace sulle quali si possono portare gli uomini a un accordo. Queste clausole sono quelle che vengono, in altri termini, chiamate le leggi di natura.

T. Hobbes, Leviatano, a cura di A. Pacchi, Laterza, Roma-Bari 1989, pp. 99-104.

Frontespizio del Leviatano

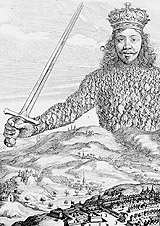

Particolare del leviatano

![]()

Thomas Hobbes visse in

un periodo particolarmente tormentato della storia inglese . La tendenza

degli Stuart ( prima Giacomo I , poi Carlo I ) ad accentrare il potere

nelle mani del

re

aveva provocato gravi tensioni tra la Corona e il Parlamento, una parte

del quale - la Camera dei Comuni - rappresentava gli interessi di una

classe media sempre più intenzionata a far sentire il proprio peso nella

vita della nazione . Gli squilibri politici erano inoltre strettamente

intrecciati con quelli religiosi. Da un lato la politica accentratrice

della monarchia si rifletteva sulla struttura episcopale della Chiesa

anglicana che, pur essendosi resa indipendente da quella di Roma, ne eveva

conservato oltre ai dogmi , anche l'organizzazione gerarchica e

autoritaria; dall'altro i presbiteriani accoglievano l'esigenza puritana

di una maggiore de-cattolicizzazione della Chiesa inglese e di

un'articolazione più democratica del clero che avrebbe dovuto essere

eletto dal basso, cioè dai fedeli stessi organizzati in comunità

parrocchiali (presbiteri), anzichè venire nominato dall'alto del potere

vescovile. Questi conflitti politico religiosi condussero l'Inghilterra

alla guerra civile, alla condanna e alla decapitazione di Carlo I e alla

successiva dittatura repubblicana di Oliver Cromwell. Quest'ultima fu

espressione, sul piano politico, della media borghesia e, su quello

religioso, di una variante puritana più radicale dei presbiteriani - gli

Indipendenti , che pretendevano una completa autonomia della Chiesa dal re

e dal potere politico. La storia dell'Inghilterra della prima metà del

Seicento è dunque in gran parte la vicenda del confronto tra i sostenitori

dell'assolutismo monarchico e dell'episcopalismo e dei difensori di una

più o meno grande redistribuzione del potere che consentisse maggiori

margini di autonomia agli strati medio-bassi della borghesia e della

Chiesa. . Sebbene di estrazione piccolo-borghese - era nato a Malmesbury

nel 1588 da un pastore di campagna - Hobbes si schierò decisamente a

favore del partito realista e della Chiesa anglicana. Ciò è stato in parte

spiegato con il suo carattere timoroso , pieno di orrore per ogni

sedizione e disordine civile, in parte con il fatto che egli visse

lungamente al servizio e sotto la protezione dei potenti: fu precettore di

due generazioni di Cavendish, futuri duchi del Devonshire, nel castello

dei quali concluderà i sui giorni, ed insegnò matematica al futuro Carlo

II che, diventato re, lo proteggerà nell'ultima parte della sua lunga

vita. In ogni caso la scelta di Hobbes è in piena sintonia con la sua

teoria secondo cui l'unico modo per garantire la pace e la sicurezza

civile è la concentrazione di tutto il potere delle mani di uno solo. Se

il pensiero politico di Hobbes è fortemente influenzato dalle vicende

storiche da lui vissute, la sua formazione filosofica dipende in gran

parte dai lunghi soggiorni che egli trascorse nel Continente. Dopo aver

conseguito nel 1608 il bacca-laureato delle Arti ad Oxford, dal 1610 al

1612 egli accompagna il discepolo William Cavedish in un viaggio in

Europa. Questo primo contatto con la cultura continentale verrà

consolidato da altre permanenze, soprattuttto in Francia e in Italia,

negli anni 1629-31, 1634-37, 1640-51. L'ultima di esse è un volontario

esilio, motivato da ragioni di sicurezza: nel 1640 egli aveva fatto

circolare manoscritti gli Elementi di legislazione naturale e politica ,

in un momento in cui si radicalizzava la lotta tra il re e il Parlamento.

Durante questi viaggi Hobbes ebbe occasione di conoscere Galilei ad

Arcetri e, a Parigi, Gassendi , Mersenne (su invito del quale scrisse le

terze Obiezioni alle Meditazioni di Cartesio) e molti esponenti

dell'ambiente libertino. Si delineavano così alcuni aspetti essenziali del

suo pensiero: l'assunzione del modello matematico in filosofia,

l'attenzione per il razionalismo cartesiano, corretto però dall'empirismo

di Gassendi, la critica razionalistica alla religione che sfiora

l'ateismo. Durante il soggiorno parigino Hobbes pubblica il De cive (1642)

, che costituisce l'ultima parte di una trilogia filosofica-politica , gli

Elementa philosophiae , le cui prime due componenti, il De corpore e il De

homine, usciranno rispettivamente nel 1655 e nel 1658, dopo il rientro in

Inghilterra. Prima di ritornare in patria egli pubblica tuttavia la sua

opera principale, il Leviatano (1651), che costituisce la summa del suo

pensiero, anche se la discussione dei problemi politici è nettamente

prevalente sull'esposizione dei temi gnoseologici ed etici . Caduto

Cromwelle restaurata la monarchia, Hobbes trova un valido protettore nella

persona di Carlo II, suo antico discepolo. Morirà a Londra, più che

novantenne nel 1679 .

re

aveva provocato gravi tensioni tra la Corona e il Parlamento, una parte

del quale - la Camera dei Comuni - rappresentava gli interessi di una

classe media sempre più intenzionata a far sentire il proprio peso nella

vita della nazione . Gli squilibri politici erano inoltre strettamente

intrecciati con quelli religiosi. Da un lato la politica accentratrice

della monarchia si rifletteva sulla struttura episcopale della Chiesa

anglicana che, pur essendosi resa indipendente da quella di Roma, ne eveva

conservato oltre ai dogmi , anche l'organizzazione gerarchica e

autoritaria; dall'altro i presbiteriani accoglievano l'esigenza puritana

di una maggiore de-cattolicizzazione della Chiesa inglese e di

un'articolazione più democratica del clero che avrebbe dovuto essere

eletto dal basso, cioè dai fedeli stessi organizzati in comunità

parrocchiali (presbiteri), anzichè venire nominato dall'alto del potere

vescovile. Questi conflitti politico religiosi condussero l'Inghilterra

alla guerra civile, alla condanna e alla decapitazione di Carlo I e alla

successiva dittatura repubblicana di Oliver Cromwell. Quest'ultima fu

espressione, sul piano politico, della media borghesia e, su quello

religioso, di una variante puritana più radicale dei presbiteriani - gli

Indipendenti , che pretendevano una completa autonomia della Chiesa dal re

e dal potere politico. La storia dell'Inghilterra della prima metà del

Seicento è dunque in gran parte la vicenda del confronto tra i sostenitori

dell'assolutismo monarchico e dell'episcopalismo e dei difensori di una

più o meno grande redistribuzione del potere che consentisse maggiori

margini di autonomia agli strati medio-bassi della borghesia e della

Chiesa. . Sebbene di estrazione piccolo-borghese - era nato a Malmesbury

nel 1588 da un pastore di campagna - Hobbes si schierò decisamente a

favore del partito realista e della Chiesa anglicana. Ciò è stato in parte

spiegato con il suo carattere timoroso , pieno di orrore per ogni

sedizione e disordine civile, in parte con il fatto che egli visse

lungamente al servizio e sotto la protezione dei potenti: fu precettore di

due generazioni di Cavendish, futuri duchi del Devonshire, nel castello

dei quali concluderà i sui giorni, ed insegnò matematica al futuro Carlo

II che, diventato re, lo proteggerà nell'ultima parte della sua lunga

vita. In ogni caso la scelta di Hobbes è in piena sintonia con la sua

teoria secondo cui l'unico modo per garantire la pace e la sicurezza

civile è la concentrazione di tutto il potere delle mani di uno solo. Se

il pensiero politico di Hobbes è fortemente influenzato dalle vicende

storiche da lui vissute, la sua formazione filosofica dipende in gran

parte dai lunghi soggiorni che egli trascorse nel Continente. Dopo aver

conseguito nel 1608 il bacca-laureato delle Arti ad Oxford, dal 1610 al

1612 egli accompagna il discepolo William Cavedish in un viaggio in

Europa. Questo primo contatto con la cultura continentale verrà

consolidato da altre permanenze, soprattuttto in Francia e in Italia,

negli anni 1629-31, 1634-37, 1640-51. L'ultima di esse è un volontario

esilio, motivato da ragioni di sicurezza: nel 1640 egli aveva fatto

circolare manoscritti gli Elementi di legislazione naturale e politica ,

in un momento in cui si radicalizzava la lotta tra il re e il Parlamento.

Durante questi viaggi Hobbes ebbe occasione di conoscere Galilei ad

Arcetri e, a Parigi, Gassendi , Mersenne (su invito del quale scrisse le

terze Obiezioni alle Meditazioni di Cartesio) e molti esponenti

dell'ambiente libertino. Si delineavano così alcuni aspetti essenziali del

suo pensiero: l'assunzione del modello matematico in filosofia,

l'attenzione per il razionalismo cartesiano, corretto però dall'empirismo

di Gassendi, la critica razionalistica alla religione che sfiora

l'ateismo. Durante il soggiorno parigino Hobbes pubblica il De cive (1642)

, che costituisce l'ultima parte di una trilogia filosofica-politica , gli

Elementa philosophiae , le cui prime due componenti, il De corpore e il De

homine, usciranno rispettivamente nel 1655 e nel 1658, dopo il rientro in

Inghilterra. Prima di ritornare in patria egli pubblica tuttavia la sua

opera principale, il Leviatano (1651), che costituisce la summa del suo

pensiero, anche se la discussione dei problemi politici è nettamente

prevalente sull'esposizione dei temi gnoseologici ed etici . Caduto

Cromwelle restaurata la monarchia, Hobbes trova un valido protettore nella

persona di Carlo II, suo antico discepolo. Morirà a Londra, più che

novantenne nel 1679 .

![]()