Jean Jacques Rousseau

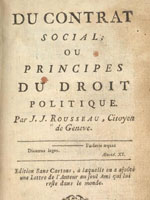

Contratto sociale

Jean Jacques Rousseau, vissuto in Francia nel XVIII secolo, si propone di delineare un nuovo modello di stato capace di rinnovare l’umanità liberandola dalla corruzione e dall’arbitrio. Riconosce nella libertà il fondamento dello stato e nella garanzia del suo esercizio il compito dell’autorità politica.

Nel riprendere i temi del dibattito politico li definisce nella prospettiva della volontà generale e della sovranità popolare.

Immagino ora che gli uomini siano arrivati al punto in cui gli ostacoli che nuocciono alla loro conservazione nello stato di natura prevalgono con la loro resistenza sulle forze di cui ciascun individuo può disporre per mantenersi in quello stato. Tale stato primitivo non può più sussistere in questa fase e il genere umano perirebbe, se non cambiasse le condizioni della sua esistenza.

Ora, siccome gli uomini non possono creare nuove forze, ma soltanto unire e dirigere quelle che esistono, essi non hanno altro mezzo per conservarsi che quello di formare per aggregazione una somma di forze che possa prevalere sulla resistenza, mettendole in moto per mezzo di un unico impulso e facendole così agire di concerto (…).

“Trovare una forma di associazione che difenda e protegga con tutta la forza comune la persona e i beni di ciascun associato, e per la quale ciascuno, unendosi a tutti, non obbedisca tuttavia che a se stesso, e resti libero come prima”. Questo è il problema fondamentale di cui il contratto sociale dà la soluzione(…).

[Le clausole di questo contratto], bene intese, si riducono tutte a una sola: cioè l’alienazione totale di ciascun associato con tutti i suoi diritti a tutta la comunità. Infatti, innanzi tutto, poiché ciascuno si dà tutto intero, la condizione è uguale per tutti, ed, essendo la condizione uguale per tutti, nessuno ha interesse a renderla onerosa per gli altri(…).

Se dunque si esclude dal patto sociale ciò che non gli è essenziale, si troverà che esso si riduce ai termini seguenti: Ciascuno di noi mette in comune la sua persona e ogni suo potere sotto la suprema direzione della volontà generale; e riceviamo in quanto corpo ciascun membro come parte indivisibile del tutto.

(…) La prima e più importante conseguenza dei principi sopra stabiliti è che soltanto la volontà generale può dirigere le forze dello Stato in modo conforme al fine della sua istituzione, che è il bene comune; perché, se l’opposizione degli interessi particolari ha reso necessaria la costituzione delle società, è l’accordo di quegli interessi medesimi che l’ha resa possibile. Ora, è unicamente sulla base di questo comune interesse che la società deve essere governata.

Affermo dunque che la sovranità, non essendo che l’esercizio della volontà generale, non può mai essere alienata, e che il corpo sovrano, il quale è soltanto un ente collettivo, non può essere rappresentato che da se stesso: si può trasmettere il potere, ma non la volontà (…).

Finché parecchi uomini riuniti si considerino un sol corpo essi non hanno che una sola volontà che si riferisce alla conservazione comune e al benessere generale (…). Uno Stato così governato ha bisogno di ben poche leggi; e quando diventi necessario promulgarne di nuove, questa necessità è lampante per tutti.

J. J. Rousseau, Il Contratto sociale, tr. it. di V. Gerratana, Einaudi, Torino 1983, pp. 23-24; 37; 139

|

Affidato

alle cure di uno zio, fu avviato al mestiere di incisore. A sedici

anni fuggì in Savoia, chiese aiuto a un parroco cattolico che lo

presentò alla giovane svizzera Madame de Warens: questa lo persuase

a recarsi a Torino e a farsi cattolico. Poco dopo divenne sua

amante. Nel 1740, dopo dieci anni di unione, lasciò la sua

protettrice, andò a Lione e poi a Paris (1742). A Paris fece vari

mestieri, e conobbe la generazione degli illuministi. Fu amico di

Diderot e di Condillac. Ha una lunga relazione con la cucitrice

Thérèse Levasseur, che sposò più tardi, e che gli diede alcuni

figli, tutti lasciati all'ospizio dei trovatelli. Nel 1750 vinse un

concorso dell'accademia di Digione con il "Discorso sulle scienze e

sulle arti" che rispondeva in modo negativo alla questione "se il

progresso delle scienze e delle arti abbia contribuito a migliorare

i costumi". Iniziò così la sua carriera letteraria.

Affidato

alle cure di uno zio, fu avviato al mestiere di incisore. A sedici

anni fuggì in Savoia, chiese aiuto a un parroco cattolico che lo

presentò alla giovane svizzera Madame de Warens: questa lo persuase

a recarsi a Torino e a farsi cattolico. Poco dopo divenne sua

amante. Nel 1740, dopo dieci anni di unione, lasciò la sua

protettrice, andò a Lione e poi a Paris (1742). A Paris fece vari

mestieri, e conobbe la generazione degli illuministi. Fu amico di

Diderot e di Condillac. Ha una lunga relazione con la cucitrice

Thérèse Levasseur, che sposò più tardi, e che gli diede alcuni

figli, tutti lasciati all'ospizio dei trovatelli. Nel 1750 vinse un

concorso dell'accademia di Digione con il "Discorso sulle scienze e

sulle arti" che rispondeva in modo negativo alla questione "se il

progresso delle scienze e delle arti abbia contribuito a migliorare

i costumi". Iniziò così la sua carriera letteraria.