Sommario

Caratteristiche:

Alla Rondinella compete la tonalità rosso rubino e il particolare sentore che allude alla ciliegia e alla violetta.

Fenomenologia:

Caratteristiche colturali:

Caratteristiche:

Alla Molinara spetta di dare vivacità al vino.

Caratteristiche colturali :

Caratteristiche colturali:

Tutte queste varietà sono state citate fin

dall'inizio del secolo scorso da vari ampelografi con descrizioni incomplete e pertanto di

difficoltosa interpretazione. La Negrara Trentina è la sola varietà

"autorizzata" nel territorio veronese.

Caratteristiche:

Alla Negrara va attribuita la singolare morbidezza che armonizza tutto l'insieme.

È una vite molto vigorosa e di buona produzione ma

poco resistente alla crittogame. Vinificata in purezza, la Negrara Trentina, fornisce un

vino di buon corpo, di color rosso rubino, leggermente tannico, sapido, piuttosto neutro

nel colore e nel profumo.

|

Ciro Pollini, nel suo trattato sulle viti e le uve della provincia veronese, descrive ottantadue specie diverse tra uve nere o rosse (cinquantacinque) e bianche (ventisette). Tra le nere, sono da ricordare oltre alle specie autoctone utilizzate per la produzione del Bardolino, due vitigni di diffusione nazionale impiegati per dar vita ad altri vini italiani. Sermenti rossi, piccoli, piuttosto avvicinati; picciuoli o gambi delle foglie rossi; foglie pelose per di sotto, trilobate per metà, e due volte seghettate: grappoli bislunghi con grani tondi, piccoli, fitti, nerissimi, di un dolce acidetto grato, a peduncolo rosso, e a peduncoletti verdi. E' assai simile alla Lambrusca o Vite selvatica. Tralci robusti, grossi e lunghi; foglie grandi, intagliate a incirca il terzo, e largamente dentate; grappoli mediocri, bislunghi, con i gambi rossetti, acini tondi, piuttosto rari, rossi, teneri di buccia, dolci. E' fecondissima, dà molto mosto, che, misto ad altro di uve nere, diventa vino eccellente. |

| La Botrite, dal latino Botrytis Cinerea, è un fungo che nella stagione autunnale si insedia sui tralci, all’interno delle gemme, oppure sotto la corteccia, sotto forma di sclerozi. Durante la stagione primaverile, con umidità elevata e temperatura più alta, il micelio, che in Autunno si era insediato sulle gemme, germina e invade i tessuti teneri. Dagli sclerozi invece si formano i conidiofori che hanno la capacità di produrre una grande quantità di spore. L’infezione incontra fin dall’inizio condizioni di sviluppo ottimali quindi è possibile individuare i danni provocati già all’invaiatura. |  |

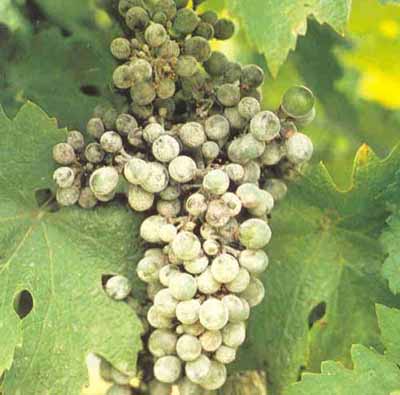

IL MAL BIANCO DELLA VITE: L’OIDIO

Sugli acini invece, produce un’efflorescenza bianca sotto la quale il pericarpo assume un color grigio cenere. La polpa dell’acino continua ad accrescersi internamente mentre la buccia, ostacolata nello sviluppo della malattia, si rompe con fenditure profonde. Quindi il grappolo si rovina completamente favorendo gli attacchi della muffa grigia.L’oidio della vite apparve nel nostro continente nel 1845 quando un certo Signor Tucker segnalò piante in serra situate vicino Londra. L’oidio si espanse in Italia (1850) e nei vigneti della Gardesana nel 1851 facendo gravi danni prima che vi si scoprisse rimedio. Quest’ultimo consiste nello solforare le piante prima che il fungo si insedi e fu proposto nel 1845 da Goutier, personalità francese. A dire il vero, due anni prima l’italiano Agostino Bassi affermò l’efficacia dei trattamenti di zolfo. Visitando i vigneti del Bardolino, si nota che le estremità dei vigneti sono spesso accompagnate da piccoli rosai (talvolta ce n’è uno per ogni singolo filare). Oggi la loro funzione è prevalentemente decorativa ma un tempo agivano da segnalatori e premonitori della presenza dell’oidio dato che sulle foglie della rosa è facile l'attecchimento del terribile morbo. Un’eventuale indicazione serve per dare il via al trattamento del vigneto. |

La malattia

dell’oidio è dovuta all'agente patogeno Uncinula necator nella forma

ascofora e Oidium tuckeri in quella conidica. Causa danni particolarmente gravi

soprattutto ai vigneti collinari e pedecollinari. Gli oidi sono degli ectoparassiti e il loro attacco si limita ai tessuti sottoepidermici; il micelio di questo fungo vive all’esterno dell’ospite aggredendone le cellule più esterne con ramificazioni specifiche, gli appressori e gli austori. All’esterno il parassita si mostra attraverso la formazione di una muffetta biancastra che porta fruttificazioni agame. Attraverso l’utilizzo del microscopio ottico siamo riusciti ad analizzare l’oidio di una pianta di Rosa sp.La conservazione dell’oidio da un anno all’altro è affidata a corpi ascofori (cleistoteci) che si formano fin dall’estate all’esterno delle foglie infette. Questi contengono al loro interno degli aschi che producono numerose ascospore le quali a loro volta, ripropongono l’infezione primaverile estiva in cui i conidi si differenziano e si dispongono nella tipica forma a catenella.L’oidio attacca tutti gli organi verdi della vite manifestandosi sulle foglie con una sottile efflorescenza di color bianco grigiastro che in seguito diventa polverulenta e forma chiazze sparse su entrambe le pagine della foglia.

|

L'adulto della Tignola (dal latino Eupolicilia ambiguella) è una piccola farfalla che ha le ali anteriori gialle mentre le posteriori sono grigie. Le uova di questo insetto, deposte nel periodo che va da Aprile a Maggio, danno vita a larve che penetravano nei boccioli fiorali forandoli e avvolgendoli con fili sericei. La seconda ed eventualmente anche la terza generazione di queste larve colpisce gli acini più grossi rodendone la polpa. Gli acini colpiti cadono a terra mentre i rimanenti in genere vengono attaccati dalla muffa grigia.

|

Anche l'adulto di questa Tignola è una piccola farfalla che produce larve di colore verdastro le quali attaccano i boccioli fiorali nella prima generazione e gli acini nella seconda e terza. L'attacco di questo parassita può favorire in genere l'infezione della muffa grigia causando danni ingenti alla vendemmia. |

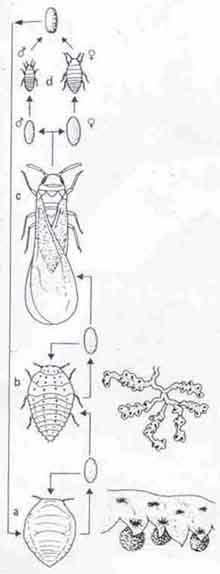

| Fin dai tempi antichi

la vite è stata colpita da numerose malattie, tra tutte però, a partire dalla seconda

metà del XIX secolo nessuna fu più dannosa della Filossera. Proveniente dall'America

Settentrionale è un insetto della famiglia degli afidi: compie le sue metamorfosi, prima

è larva, diventa poi ninfa, infine farfalla. La Filossera si propaga con estrema

rapidità e può generare come pidocchio o come farfalla. Quando una vite viene colpita da

questa malattia le radici perdono vigore, i frutti non maturano e la pianta muore dopo tre

anni. Le farfalle della Filossera possono volare solo se sospinte dal vento, depositano il

loro uovo o sulla corteccia di una vite o sulle foglie oppure in terra. Noti sono i danni

che la Francia ha subito a partire dal 1876 in poi quando si verificò la prima invasione

della filossera. In 10 anni 500.000 ettari di vigneto andarono distrutti; cominciò da

questo momento una lunga e difficile lotta contro questo dannoso insetto attraverso

insetticidi, sommersioni e piantamenti nelle sabbie e impianto di viti americane. In Italia la Filossera arrivò per la prima volta nel 1879 nella provincia di Como e si diffuse con rapidità nell'intera penisola. La prima comparsa della filossera nei vigneti veronesi di Costermano e Rivoli risale al 1910. |

|

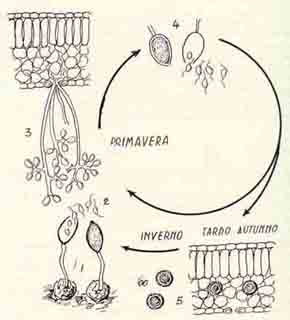

La Peronospora,

causata dal fungo Plasmopara viticola, è la malattia maggiormente diffusa in

ambienti viticoli caratterizzati da condizioni di elevata piovosità e umidità. Colpì

per la prima volta i vitigni di Villafranca nel 1880, essa è responsabile di seri danni

alla vegetazione, che si manifestano con perdite di produzione per effetto delle ripetute

infezioni che interessano prevalentemente foglie, infiorescenze e grappoli. Le sue

infezioni si diversificano da un luogo ad un altro e possono essere di diversa intensità

da un anno all'altro tanto che vi sono annate caratterizzate da attacchi peronosporici

molto precoci e da annate nelle quali i sintomi della malattia compaiono molto in ritardo

riducendo così gli effetti dannosi. |

Tali periodici flagelli portarono ad una salutare selezione dei vitigni ed ad una scelta più oculata dei terreni adatti alle viti, quindi la viticoltura nelle valli venne abbandonata ancora ristringendo all'area collinare questa coltivazione. Durante la stagione autunnale si ha la formazione di oospore che riescono a sopravvivere al periodo invernale e si trovano sulle foglie marcescenti che si trovano a terra. Nella primavera successiva la spora emette un grosso conidio che genera zoospore autrici dell'infezione primaria. Dal micelio originato da questa zoospora dopo un certo periodo di tempo vengono emessi rami conidiofori ramificati, portanti i conidi costituiscono la famosa "muffa bianca". La germinazioni dei conidi determina le tipiche infezioni secondarie compaiono aree decolorate in corrispondenza delle quali le foglie prima ingialliscono e poi si ricoprono di un'efflorescenza bianco - grigiastra e alla caratteristica "allessatura" dei piccioli e la rovina degli acini, che assumono dapprima un colore violaceo grigiastro e poi si raggrinzano e quindi si seccano. Il più classico rimedio contro questa malattia consiste nell'irrorare al momento opportuno ma ripetutamente le piante con una soluzione in latte di calce di solfato di rame. |