Leonardo Da Vinci nasce nel 1452 in un

piccolo borgo vicino a Vinci, da una contadina ed un notaio.

Ad un anno dalla sua nascita, il padre sposa una donna di nobile famiglia, lasciando alla

madre il compito di svezzare il bambino.

All’età di cinque anni Leonardo va a vivere nella casa paterna, con l’affetto

della matrigna ma non del padre, che comunque lo considera come un figlio illegittimo.

Nel 1460, trasferito con la famiglia a Firenze, il padre indirizza Leonardo a BOTTEGA, e

più precisamente nello studio di ANDREA DEL VERROCCHIO, rinomato pittore dell’epoca.

Leonardo resta in questa bottega fino all’età di trent’anni e, nel 1482, si

reca a Milano, alla corte di LUDOVICO IL MORO il quale, grandissimo ammiratore delle opere

pittoriche leonardesche, le finanzia senza alcun riserbo.

Tra i due si crea un rapporto di profonda amicizia, che farà sì che la permanenza a

Milano dell’artista duri fino alla cacciata del signore.

In questo ambiente di grande apertura culturale, Leonardo svolge numerose professioni: è

pittore, ingeniere, architetto, idraulico, allestitore di spettacoli teatrali ed infine

musicista.

Nell’ambito pittorico, di questo periodo è una sua grandissima innovazione tecnica:

l’introduzione del colore sfumato nella prospettiva.

Nel 1495 incomincia, in Santa Maria delle Grazie, la realizzazione di una delle sue opere

più famose in assoluto: L’ULTIMA CENA.

Nell’anno 1499, nel contesto storico dell’inizio del conflitto Franco –

Asburgico, per opera del re di Francia Luigi XII, Ludovico il Moro viene cacciato dalla

città di Milano (come sopra accennato), che diventa di competenza francese.

Leonardo, in quando collaboratore del vecchio signore, è costretto a fuggire prima a

Mantova, poi a Venezia ed in Friuli, subendo una forma di “esilio”.

Nel 1500 si reca a Firenze e nel 1502 viene assunto al servizio di CESARE BORGIA, detto

anche “Duca Valentino”, definito al tempo stesso volpe e leone, a causa della

sua astuzia unita ad una grande forza militare.

Nonostante Leonardo non condivida a pieno alcune posizioni prese da questo personaggio, vi

si adatta e non vi pone attenzione: per lui, infatti, l’importante è avere la

possibilità di svolgere il suo lavoro in un ambiente protetto da eventuali problemi

esterni. In questo, Leonardo rispecchia in pieno la figura dell’artista umanista,

disposto a cedere a compromessi con il signore pur di ottenere la sua benevolenza, senza

interessarsi del mondo politico e sociale esterno alla corte.

Accade però che il duca Valentino venga spodestato poco dopo.

Leonardo deve quindi ritornare a Firenze nel 1504. in questo periodo dipinge LA GIOCONDA.

Nel 1506 torna a Milano, per poi girovagare nuovamente per le corti italiane.

Nel 1508 fa ritorno definito a Milano, riprendendo le proprie mansioni, almeno fino al

1513.

In quest’anno si reca a Roma, a servizio di Federico De Medici.

Nel 1516 viene contattato dal nuovo re di Francia, FRANCESCO I, il quale gli concede un

incarico ufficiale: “primo pittore ed ingeniere del re”.

A Leonardo viene concessa una residenza nel castello di Ambois, vicino a Parigi.

In questo luogo mostra ancora una volta tutta la sua genialità, rimodernando l’ala

est del castello, residenza del re, ed abbellendola con impressionanti giochi

d’acqua.

Nel 1519, all’età di 67 anni, dopo aver redatto un testamento con cui lasciava i

suoi scritti ed i suoi strumenti all’allievo Francesco Melzi, muore nel suo castello

e le sue spoglie vengono sepolte nella chiesa di San Valentino.

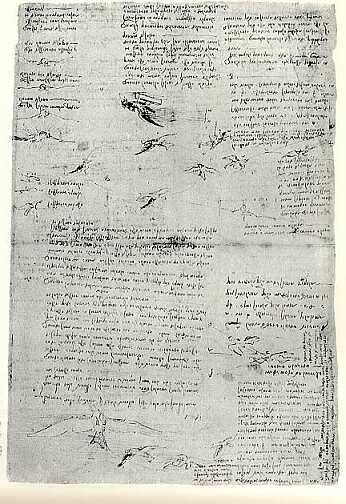

1. LA GRAFIA

Leonardo scrive abitualmente con la mano sinistra, compilando la pagina a partire dal

margine destro. Usando lo specchio, la sua scrittura torna ad assumente il carattere per

noi abituale.

La sua grafia si modifica nel tempo, passando dalle forme eleganti e barocche degli anni

giovanili alla stile nitido e regolarmente spaziato degli anni maturi.

Negli ultimi anni appare nervosa, stenografica e a volte sciatta.

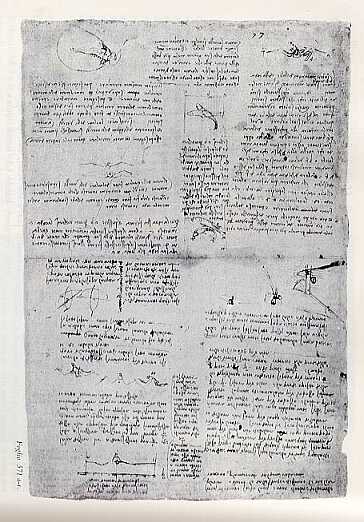

2. L’EREDITA' LETTERARIA

Alcuni dei manoscritti vinciani pervenutici conservano la composizione originaria, mentre

altri, come il codice Arundel e il Codice Atlantico, sono il risultato

dell’assemblaggio, dopo la morte di Leonardo, di fascicoli originali, smembrati da

collezionisti per formare raccolte di fogli tematicamente omogenee.

Dei codici originali, alcuni sono quaderni compilati in forma relativamente ordinata;

altri sono invece taccuini di formato tascabile, riempiti di note e disegni senza ordine.

3. LA COMPILAZIONE DEI CODICI

Quasi sempre Leonardo inizia la compilazione del codice partendo da quella che per noi è

l’ultima pagina.

Spesso, come nel codice Leicester, utilizza fogli sciolti che solo successivamente

riunisce in forma di codice. A volte, come nel Codice degli Uccelli, una prima

utilizzazione del fascicolo per disegni botanici e anatomici è seguita a breve distanza

da un riutilizzo per appunti diversi, che si sovrappongono alle precedenti registrazioni.

Raramente un foglio o un codice leonardesco formano un testo organico e coerente.

L’unica eccezione è il codice di Madrid I, che in alcune parti mostra un tentativo

di stesura di un vero trattato sulla meccanica.

Alla morte di Leonardo, come prima

accennato, le sue opere ed i suoi strumenti passarono all’allievo Francesco Melzi, il

quale mantenne il patrimonio del maestro pressoché intatto. Alla morte del Melzi,

avvenuta nel 1570, però, i suoi eredi smembrarono le opere e le vendettero in pezzi.

Le 5000 carte di appunti, particolari perché scritte a specchio, da destra verso

sinistra, furono divise spesso per temi (a volte le pagine venivano addirittura ritagliate

in più parti, in quanto su ogni foglio potevano essere presenti appunti di argomenti

differenti) e vendute al miglior offerente in tutta l’Europa.

Il più grande responsabile di quest’opera di dispersione fu un certo Pompeo Leoni,

il quale divise i disegni tecnici da quelli pittorici ed in seguito suddivise i tecnici

per tipo di macchine rappresentate, creando due codici: il Codice Atlantico e il Codice

Windsor.

Oltre a queste due opere se ne hanno altre sei, custodite nella Biblioteca Ambrosiana di

Milano fino al 1796, anno in cui Napoleone le portò in Francia.

Qui di seguito ecco una descrizione di tutti i codici leonardesche.

1. Codice Arundel: è una raccolta di 282 fogli di diverso formato, sia

non tagliati che ricomposti. Contiene appunti di fisica, meccanica, ottica, geometria

euclidea, pesistica ed architettura. È conservato al British Museum di Londra.

2. Codice Atlantico: contiene 1119 fogli, divisi in 12 volumi di formato

66 x 45 cm. Si data tra il 1478 ed il 1518. è una raccolta di appunti di matematica,

astronomia, botanica, zoologia, macchine militari. Il nome “Atlantico” deriva

dal fatto che anticamente i fogli erano rilegati in un unico, grandissimo volume. È

conservato nella Biblioteca Ambrosiana di Milano.

3. Codice Trivulziano: si costituisce di 55 fogli (originariamente erano

62, ma 7 sono perduti) di formato 20,5 x 14 cm. È databile tra il 1487 e il 1490.

contiene appunti di architettura militare e religiosa e studi sul miglioramento dello

stile pittorico. È conservato nella Biblioteca Trivulziana del Castello Sforzesco a

Milano.

4. Codice degli Uccelli: il numero dei fogli è molto ridotto, soltanto

17 pagine, di formato 21 x 15 cm. Non è databile e tratta dello studio del volo degli

uccelli con un approccio meccanico. È conservato nella Biblioteca Reale di Torino.

5. Codice Ashburnham: deriva dalla fusione di due codici e comprende

manoscritti cartacei di formato 24 x 19 cm. È datato tra il 1489 e il 1492. contiene

studi pittorici ed è conservato in Francia.

6. Codice dell’Istituto di Francia: un sesto codice è conservato a

Parigi e comprende fogli eterogenei (scrittura su carta, pergamena, cartone e pelle), di

formato che varia dai 10 x 7 cm ai 31,5 x 22 cm. Tratta di ottica, arte militare,

geometria, idraulica ed uccelli.

7. Codice Forster: è composto da tre manoscritti su carta, di dimensioni

diverse. Il primo tomo è di formato 14,5 x 10 cm; il secondo di 19,5 x 7 cm ed il terzo

di 9 x 8 cm. È una raccolta di appunti di idraulica e geometria, datati dal 1493 (il più

antico) al 1505. Viene conservato a Londra, al Victoria and Albert Museum.

8. Codice Leicester / Hammer: si tratta di una raccolta cartacea di 36

fogli, di formato 29 x 22 cm, rilegato in pelle e datato 1504 – 1506. Contiene

appunti di idraulica e studi sul movimento dell’acqua. Nel 1994 è stato acquistato

in un’asta pubblica da Bill Gates.

9. Codice Windsor: è composto da circa 600 disegni di anatomia umana e

animale e di caricature. Qui si trovano i più bei disegni sui cavalli mai eseguiti da

Leonardo. È datato 1478 – 1518 e le carte sono di formati diversi. È conservato

presso la collezione privata dei regnanti inglesi.

10. Codici di Madrid: sono divisi in due tomi: il primo comprende 192

fogli di formato 21 x 15 cm, datati 1490 – 1496, che trattano di meccanica; il

secondo comprende 152 fogli dello stesso formato, datati 1503 – 1505, riguardanti la

geometria. Sono custoditi a Madrid.

LEONARDO E UNA NUOVA CONCEZIONE DI SCIENZA

Tra tutte le arti messe in pratica,

Leonardo predilige senza dubbio la pittura, mezzo raffinato per conoscere e rappresentare

la realtà sia a livello architettonico, sia a livello umano (ad esempio la sezione dei

cadaveri da lui compiuta è volta ad una migliore raffigurazione della persona).

In quella che dovrebbe essere stata la prefazione di qualche opera, poi, Leonardo si

definisce “OMO SANZA LETTERE”, a causa della sua mancata formazione letteraria,

tipica dell’umanesimo, senza la quale egli non è in grado di leggere o scrivere

opere in greco e in latino.

Egli esprime quindi in volgare, la lingua parlata, le sue tesi ed osservazioni, le quali

sono frutto dell’esperienza diretta e non tengono conto degli scritti delle

Auctoritates (Aristotele, San Tommaso), su cui tutti fanno invece affidamento.

Leonardo considera l’esperienza diretta più importante e credibile dello scritto

dell’autorità, con la quale mette a confronto i risultati della propria opera

sperimentale.

Inoltre denuncia gli errori commessi dalla scienza del tempo, dando ad esempio

dimostrazione che gli organi interni del copro umano sono in posizioni diverse da quelle

indicate da Aristotele.

A causa delle sue convinzioni viene aspramente criticato dalla Chiesa e subisce alcuni

processi per stregoneria.

Leonardo non demorde però dai suoi intenti e viene a creare il primo metodo sperimentale,

oggi al centro di tutta la ricerca scientifica.

Leonardo procede nelle dimostrazioni

delle sue teorie per induzione, ossia partendo dall’analisi del fenomeno particolare

per giungere ad una legge generale.

Nel brano “COGNIZIONE MECCANICA E COGNIZIONE SCIENTIFICA” parla di una sua

profonda convinzione: non è possibile scindere il lavoro dell’artigiano da quello

dell’artista (pittore o scultore) in quanto l’artigiano deve essere creativo

nella sua opera e, allo stesso modo, l’artista deve avere una buona tecnica di

lavoro. In questo modo dimostra che l’abilità tecnica può e anzi deve essere fusa

alla speculazione intellettuale.

Inoltre Leonardo fa una precisazione della sua teoria di scienza: tutto ciò che non può

essere captato attraverso i cinque sensi non può essere teorizzato scientificamente, in

quanto non se n’è fatta esperienza.

In questo modo egli rivaluta profondamente l’aritmetica e la geometria, materie

considerate basse e indegne dalla letterata società umanistica, che permettono di

misurare il mondo sensibile.

Leonardo ribadisce la falsità delle scienze puramente teoriche nelle quali, non avendo

dati concreti, è possibile cambiare un’affermazione a proprio piacimento ed in

qualsiasi momento.

In questa direzione Leonardo introduce l’idea, oggi scontata, che la scienza

sperimentale serve per sviluppare manualmente e concretamente la teoria.

Infine dichiara che la scienza dell’esperienza è infallibile: può essere sbagliata

la sua lettura quando l’uomo ne dà un’interpretazione personale.

UN GRANDE PROGETTO: LA MACCHINA VOLANTE

Come già accennato in precedenza,

Leonardo Da Vinci compie studi di vario genere, che vanno dalla pittura,

all’architettura, alla meccanica, all’idraulica, alla pesistica, alla matematica

ed infine allo studio del volo degli uccelli, volto alla costruzione di una macchina

volante.

Chiamata dal suo ideatore “ORNITOTTERO”, la sua forma base è quella di

un’ala di pipistrello, di volta in volta modificata e migliorata.

Ad esempio, da quello che si legge nei manoscritti, il primo modello di macchina volante

prevede che l’uomo regga sul dorso un infernale marchingegno alato e che lo muova con

la sola forza delle braccia.

In un altro modello si può notare come invece l’uomo sia sdraiato su un pannello

ligneo, che sostiene le ali, e debba utilizzare la forza delle gambe insieme a quella

degli arti superiori.

In un terzo modello, oltre a gambe e braccia, si può vedere come l’uomo debba

utilizzare anche movimenti del capo per mettere in moto la macchina.

In seguito l’Ornitottero prevedrà l’utilizzo di molle invece di muscoli, ed è

questo il progetto di più probabile realizzazione.

Oltre alla forma, Leonardo cura anche l’aspetto del materiale di costruzione del suo

“uccello”, che non deve essere troppo pesante, ma allo stesso tempo richiede

grande resistenza.

Per ottenere queste due caratteristiche, in un primo tempo il progetto del congegno

prevede l’uso di due spirali schiacciate di tela incerata, canna e fil di ferro.

In seguito Leonardo predilige ali palmate dagli scheletri di canna, tendini di cuoio,

molle in ferro in funzione di muscoli e membrane di taffettà apprettato.

Un’altra più aggraziata soluzione prevede la costruzione di alette di pelle, tali da

far penetrare l’aria nell’innalzamento in modo da venire richiuse grazie alla

pressione nell’abbassamento.

Si ignora fin dove Leonardo possa essere giunto con la costruzione della macchina

voltante.

È però certo che abbia compiuto i suoi esperimenti nella Corte Vecchia, il palazzo

sforzesco nei pressi del duomo di Milano, luogo nascosto a sguardi curiosi e indiscreti.

Si ha perfino notizia di precauzioni prese dall’inventore in vista del volo di prova

del marchingegno, che sarebbe dovuto avvenire sopra un lago, in modo da evitare schianti

al suolo. Inoltre “l’uomo cavia” avrebbe dovuto indossare un

“salvagente”, in modo da non annegare:

“Questo strumento isperimenterai sopra un lago, e porterai cinto un otro lungo,

acciò che nel cadere tu non annegassi” (B 74 v.).

Il fatto che Leonardo non sia mai riuscito a portare a termine con successo il suo

ambizioso progetto, si deve alla mancanza di materiali costruttivi adatti in quanto, per

quello che concerne la teoria, le intuizioni leonardesche riguardo la portanza ed i

meccanismi di movimento dell’ala sono da considerarsi molto argute e moderne.

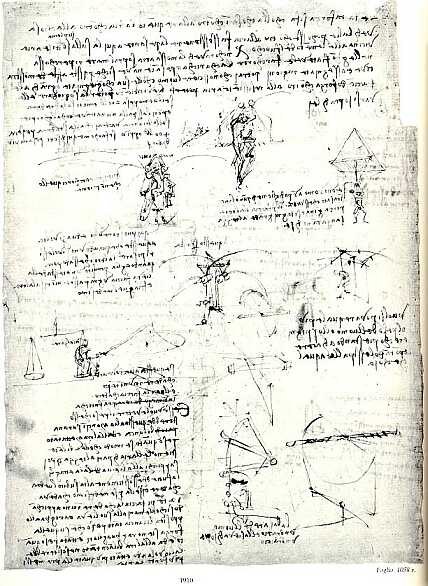

IL CODICE ATLANTICO E IL VOLO DEGLI UCCELLI

Qui di seguito ecco alcuni frammenti del codice atlantico, con relative immagini e commenti, al fine di meglio comprendere il grandissimo lavoro di osservazione e descrizione compiuto dall’autore.

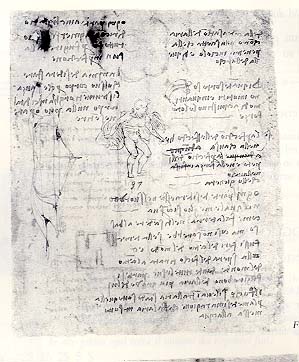

| FOGLIO 166 Immagine di uomo con ali. “Della condensazion dell’aria contro alla saetta che la penetra in cielo, e di quella dell’arco. Se la perfezion dell’effetto è nella causa, la perfezion dell’impeto è nella forza che lo genera. Ogni parte desidera essere nel suo tutto nel quale meglio si conserva. Come fa la terra nel discendere al basso, ma così non sarebbe, se la terra fussi fori del centro del mondo eccetera.[Qui Leonardo voleva forse troncare il discorso che invece continua: se la terra fosse posta fuori dal mondo e questo fosse occupato dal fuoco.]. Ogni parte ha inclinazion di ricongiungersi al suo tutto per fuggire dalla sua imperfezione.” |

|

|

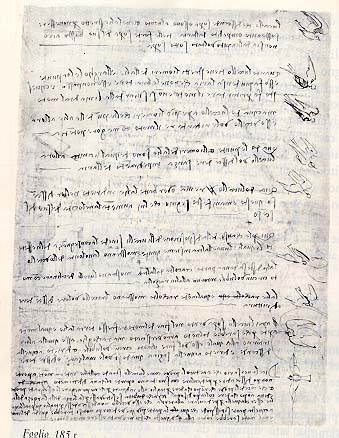

FOGLIO 185 Seconda figura: “Quando l’uccello tiene

stretti li omeri dell’alie e largo le lor punte, esso fa più densa l’aria che

non è l’altra dove esso passa. E questo fa per ritardare il moto e non si sviar

dalla linia di tale modo.” Terza figura: “Ma quando

l’uccello apre più li omeri che le punte delle alie, allora esso uccello vole

ritardare il moto con maggiore potenzia.” Quarta figura: “Quando le punte e

li omeri de l’alie sono d’equal vicinità, allora l’uccello vol discendere

sanza impedimento dell’aria.” Quinta figura: “Quando

l’uccello rema ovver batte l’alie indirieto nel lor discenso, questo è

manifesto segno che lui aumenta la velocità del suo discenso. Qui per le cause della

disposizione delli uccelli si vede la conseguenza delli effetti, li quali, l’una e

l’altra insieme giunte, mostrano la volontà dello uccello.” Sesta figura: “L’alia distesa

da una parte e raccolta dall’altra mostrano l’uccello declinare con moto

circunvolubile intorno all’alia raccolta.” Settima figura: “L’alie

equalmente raccolte mostrano l’uccello volere discendere a dirittura.” Ottava figura: “Mai l’uccello

sopra vento, nel fine del moto refresso terrà l’alie equalmente aperte, perchè

sarebbe dal vento arroversciato; ma raccoglie a sè quella alia, intorno alla quale esso

vol fare il moto circunvolubile, e dirieto a quella s’aggira, quando si vole

innalzare o discendere”. Nona figura: “Dice

l’avversario che ha veduto le prove come l’uccello stando coll’alie

interamente aperte non po discendere perpendiculare con suo danno o parte alcuna di

detrimento, e che concede le prove che non po cadere per taglio allo indirieto, perchè

non po negare le assegnate prove, ed etia[m] non po cadere col capo di sotto; ma che

dubita, se si trovassi per la linia della larghezza dell’alie, esser con quella

perpendiculare alla terra, che esso uccello non discendessi giù per tal linia. A questa

parte si risponde che qui la parte più greve de’ corpi non si farebbe guida del

moto, e tal moto sarebbe contro alla quarta di questo, che fu provato essere

impossibile.” |

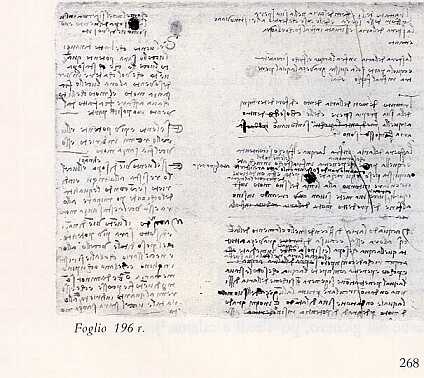

FOGLIO 196 “Come l’uccel si ferma in su

l’alia sopra del vento e non si muove di suo sito. Se ‘l vento che batte dinanzi

l’uccello, sarà potente quanto l’uccello che sta sopra il vento, che vol cedere

inver d’esso vento, allora l’uccello fia sanza moto, e ‘l moto che li

toccava a fare, fia fatto dal vento in opposita parte. E se ‘l vento è più potente

e l’uccello remi indirieti, esso uccel fia sanza moto. Se l’uccello vuole restare immobile

nel cielo, deve assumere diverse posizioni a seconda del vento: se l’uccello sta

volando controvento e la sua forza e quella del vento si equivalgono, allora esso resterà

immobile; se il vento è più potente, allora l’uccello deve “remare

indietro” per restare fisso. |

|

|

FOGLIO 434

– Recto “Li termini dell’alia delli

uccelli per necessità son piegabili. L’aria è in disposizione di condensarsi e

rarefarsi. L’uccello è strumento operante per legge matematica, il quale strumento

è in potestà dell’omo poterlo fare con tutti li sua moti, ma non con tanta

potenzia, ma solo s’astende nella potenzia del bilicarsi.” |

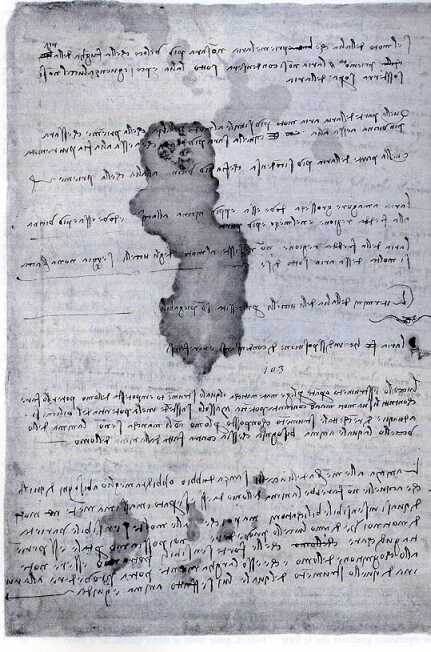

FOGLIO 571 “Le subite mutazioni dell’alie

e della coda delli uccelli fanno subite mutazioni di linee ne lor moti”. “Quando l’uccello

s’innalza circularmente sanza battere le alie, esso tiene il centro della sua

gravità molto più basso che le punte delle alie e riceve da qualunche lato si sia, il

vento a uso di conio sotto a sè, cioè o sotto la coda o sotto il petto o sotto ciascuna

alia.” “L’uccello che discende, si

mantiene più diritto e sicuro dell’arroversiarsi, coll’alie sotto concavate che

coll’alie diritte. Quanto la gravità dell’uccello fia più bassa che

l’alie, tanto è più sicuro del voltarsi sotto sopra; come si vede di sopra in

m.” “Quando tale uccello si leva in

circuli con un sol vento sanza battimento d’alie, esso tiene l’impeto del vento

sotto tale alie, che l’alza come se fussi conio. Quando il vento li dà sotto

l’alia sinistra, esso vento passa poi sopra l’alia destra, e questo tale vento

arroverscerebbe l’uccello, se non fussi la coda, la quale esso subito istorce in modo

che il vento le passa di sopra e le fa conio contrario e battevi dentro e lo fa girare. “Quando la punta dell’alia

destra entra nel filo del vento, allora nessuna cosa è atta nè utile a farsi percussione

del vento infra angoli più equali, che sia il piegar della testa insieme col collo contro

all’avvenimento di tal vento. Quando la coda entra nel filo del vento, allora essa

coda è percossa di sotto dal moto del vento, e ‘l capo è percosso sopra, e

l’una e l’altra alia è percossa di sotto.” “Quando l’uccello si leva di

basso, il vento è grandemente in suo favore; el quale, quando se ne vuole valere, da

qualunche parte esso vento si venga, esso uccello si mostra in oblico sopra

l’avvenimento del vento, quello pigliando sotto di sè a uso di coneo, dando

principio alla sua elevazione con alquanto di salto.” “Quell’alia che più si

distende, in maggior quantità d’aria si percote, e per conseguenza manco discende

che non fa l’alia più raccolta. Onde il discenso di tal volatile fia fatto per la

linia di quella alia che più si raccoglie.” |

|

|

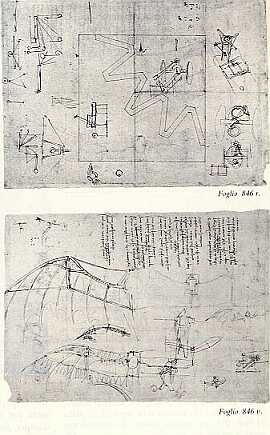

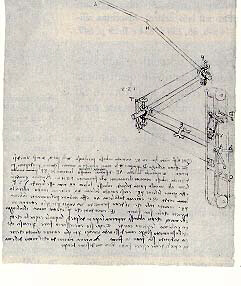

FOGLIO 846 Ecco alcuni disegni per il volo umano: l’ala è articolata con un sistema di cinghie passanti tra le gambe e attorno al corpo dell’uomo volante. L’apparecchio è ridotto alla forma più semplice, con ali direttamente applicate al corpo umano.” |

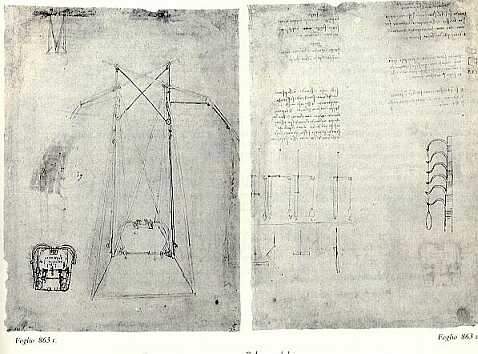

| FOGLIO 863 – Recto Ancora schizzi della macchina volante. Il movimento delle ali è ottenuto non direttamente con la forza muscolare dell’uomo, ma con la graduata distensione di una coppia di molle. A sinistra è figurato il motore (“fondamento del moto”) con le molle cariche ossia piegate, e più sopra distese. |

|

|

FOGLIO 934 – Recto Meccanismo per l’alzata e la rotazione dell’ala della macchina volante (figura con: L – H – P – T – F D – E V – S – A B – O – C). “Qui il primo moto è in C andando in basso per causa delli piedi, e così il medesimo è fatto nel loco D per cagione delle mani. E questi 2 motori si danno per raddoppiare potenzia, e quando la lieva A E monta in alto, la contra lieva E F discende in basso con tutto il rimanente dello strumento F G H L. Ancora quando la lieva A B va colla punta dei piedi in basso, la lieva A V tira a sé la corda V T P e fa girare le lieve P G, e così quando la lieva B A ritorna in alto, allora la corda O S C è tirata dalla lieva A O e fa voltare pel contrario la lieva P G in modo tale che il detto strumento va innanzi per taglio e torna indirieto colla sua faccia. Ancora ti ricordo che ‘l moto delle mani e piedi debbe essere fatto ‘n un medesimo tempo.” |

| FOGLIO 1058 –Verso Studi per il volo meccanico. E’ qui enunciato per la prima volta il principio della reciprocità aerodinamica: “Tanta forza si fa colla cosa in contro all’aria, quanto l’aria contro alla cosa.” Si trova poi, nella seconda parte, il primo disegno di paracadute: “Se un uomo ha un padiglione di pannolino intasato (2) che sia 12 braccia per faccia e alto 12, potrà gittarsi d’ogni grande altezza sanza danno d sé.” |

|