L'uomo da sempre ha dovuto e voluto

affrontare uno dei problemi più affascinanti: il dominio dell'aria, oramai divenuto una

delle maggiori conquiste dell'umanità. Modelli per il volo furono gli animali dotati di

ali. Gli studiosi osservarono sia gli organi che permettevano a tali animali di volare sia

le tecniche di volo. Il volo era sinonimo di perfezione tanto che anche le figure degli

angeli, come esseri superiori, sono legate a grandi ali candide che permettono loro il

volo.

Lo studio delle macchine volanti si divise in macchine più leggere e in macchine più

pesanti dell'aria.

Come sono fatti e che principi sfruttano

aerostati e dirigibili

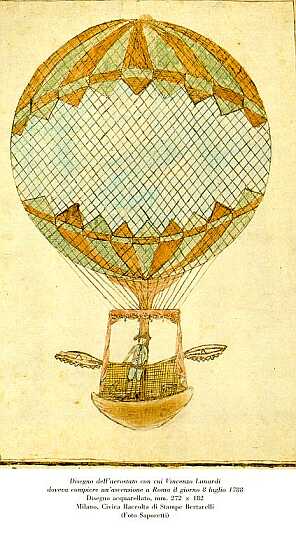

Il primo volo con un equipaggio umano risale al 1783 quando i fratelli Montgolfier

volarono con un pallone ad aria calda. Oggi gli aerostati sono usati solo per scopi

ricreativi oppure per il rilevamento dati dei meteorologi, tuttavia all'inizio del XX

secolo gli aerostati a motore, chiamati dirigibili, facevano concorrenza agli aeroplani

come mezzi di trasporto aereo anche se oggi hanno solo scopi pubblicitari o sono

utilizzati come piattaforme per telecamere.

Viene detto aerostato un involucro che racchiude una massa gassosa avente un peso

specifico minore di quello dell'aria. L'involucro di un aerostato o di un dirigibile

sposta un grande volume d'aria, generando una forza chiamata spinta aerostatica. Si usa

munire la camera del gas con un'appendice, che ha l'estremità aperta ad una certa

distanza sotto l'involucro così che la pressione interna sia uguale a quella esistente

alla bocca dell'appendice. Nei dirigibili al posto di questa appendice vengono utilizzate

valvole che ottengono lo stesso risultato. I palloni ad aria calda si sollevano quando

l'aria nell'involucro è riscaldata perché ciò la rende meno densa rispetto all'aria

dell'atmosfera circostante più fredda. Per i calcoli aeronautici si suppone che

l'atmosfera abbia date condizioni ideali, corrispondenti ad un'atmosfera tipo costituita

da una temperatura media di 15° e densità di circa 1,226 kg/m3 si tiene in oltre conto

che salendo la temperatura decresce.

Per il gonfiamento dei palloni oramai nessuno usa l'aria calda, se non nei palloni di

carta usati per gioco, si ricorre quindi a gas luce (utilizzato soprattutto nel passato

perché costituito da metano molto leggero) oppure ad idrogeno od elio. Il peso specifico

dell'aria a livello del mare è di circa 1,226kg/m3 mentre il peso specifico dell'idrogeno

e dell'elio sono rispettivamente 0,09 kg/m3 e 0,18kg/m3 anche se è necessario tener conto

del fatto che i gas non sono mai puri per cui la densità aumenta lievemente. La forza

ascensionale totale diminuita del peso globale dei carichi e della struttura dà la forza

ascensionale libera che va a costituire l'effettiva spinta in alto dell'aerostato.

Tale forza deve essere mantenuta tra il 2 e il 5 % del peso totale.

Quando il pallone sale, diminuisce la pressione esterna; il gas interno si espande e in

parte sfugge dall'appendice, o dalle valvole; quando il pallone scende la pressione

esterna cresce e comprime il gas interno, che rimane costretto in un volume via via minore

e mentre nella salita rimane costante il volume del gas e non il peso in discesa si ha il

contrario. Tale costanza si può realizzare anche nella salita, facendo in modo che il

gas, dilatandosi, scacci aria dal fuso aerostatico. Nell'aerostato a volume costante, in

salita, la forza ascensionale varia in modo proporzionale alla diminuzione della densità

dell'aria esterna. Perché la salita si arresti è necessario che da un certo punto in poi

si perda gas dalle valvole o dall'appendice. Raggiunta la quota di equilibrio, cessa la

possibilità di salita, tuttavia qualora una causa accidentale, come la condensazione di

vapore, determini la discesa, questa si protrae senza limiti occorre dunque frenarla con

il getto delle zavorre.

Il pallone in libera salita segue due ordini di movimenti: uno ascensionale, l'altro

orizzontale.

Sul moto verticale il pilota può agire solo entro certi limiti, infatti, nell'ascesa può

accrescere la forza ascensionale libera gettando zavorra; nella discesa si diminuisce tale

forza lasciando fuggire gas. Dal punto di vista dei moti orizzontali dovuti al vento non

avendo l'aerostato mezzi propri di propulsione viene trasportato dall'aria.

Per quanto riguarda l'attrezzatura l'aerostato è dotato di un involucro di forma sferica.

Su questo involucro vi è una rete inferiormente terminante con maglie foggiate a zampe

d'oca e con robusti fili, appoggiati a un anello di legno che fanno da sostegno per la

navicella dell'aeronauta.

Il pilota ha a portata di mano i tiranti per manovrare la valvola di sicurezza, disposta

sotto il cappello conico che sormonta l'involucro. Vi è poi un altro tirante collegato ad

una striscia saldata all'involucro, striscia che può essere strappata in casi d'urgenza.

Dalla parte inferiore del pallone scende una manichetta di tela, che avvolge il tubo di

uscita del gas o appendice.

Per favorire l'atterraggio si usano ancore simile a quelle per l'ormeggio di una nave.

Il vascello volante di Padre Lana |

Inizialmente più che i tentativi di singoli audaci, i veri progressi si ottennero grazie alle conquiste scientifiche nel campo dell'arte del volo. In primissima linea si presenta Leonardo da Vinci che per primo, studiando il meccanismo del volo degli uccelli, intuì i fondamentali principi che trovano applicazione nelle macchine moderne. Un ulteriore aiuto arrivò dalla scoperta delle proprietà dell'aria e dei gravi per merito di Galileo e Newton, solo per citare i due più conosciuti. Il primo che, intorno al 1670, ideò un apparecchio più leggero dell'aria fu Padre Francesco Lana, scienziato, matematico, naturalista, pedagogo e gesuita. Progettò il cosiddetto “vascello volante”: si trattava di una nave che veniva sollevata da sfere di rame vuote di aria. Tale apparecchio non venne mai costruito. Nonostante la macchina rimase un semplice progetto il tribunale dell'Inquisizione processò ugualmente Padre Lana. |

Stessa sorte toccò a Padre Gusmao che

nel 1709 alla presenza del Re di Portogallo e di una folla numerosa si elevò in aria

sostenuto da un globo più leggero dell'aria forse riempito di un gas sviluppato da

limatura di ferro posta in vetriolo, praticamente idrogeno, altri ritengono che in realtà

egli riempì il pallone con aria calda. Nel 1766 dopo la scoperta dell'idrogeno Tiberio

Cavallo, professore a Londra ma di origine italiana, usò l'idrogeno per riempire palloni

impermeabili dimostrando che con quel gas era possibile il sollevamento nell'aria. Tutte

questi tentativi caddero nel dimenticatoio dopo le esperienze di Joseph e Jacques

Montgolfier che dopo aver osservato i moti delle nubi e scelto, dopo vari tentativi ed

insuccessi, l'aria calda per permettere il sollevarsi della mongolfiera il 5 maggio 1783

con un pallone di 12 metri di diametro costruito con tela e carta con un panierino di

ferro dove ardeva un miscuglio di paglia umida e lana si sollevarono tra l'entusiasmo di

tutti. Non recavano persone a bordo ma finalmente la prova dell'ascensione era raggiunta.

Dopo l'entusiasmo di questo avvenimento iniziò un dilagarsi di esperienze per continuare

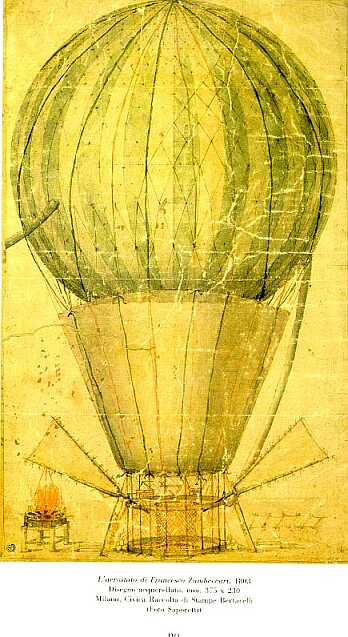

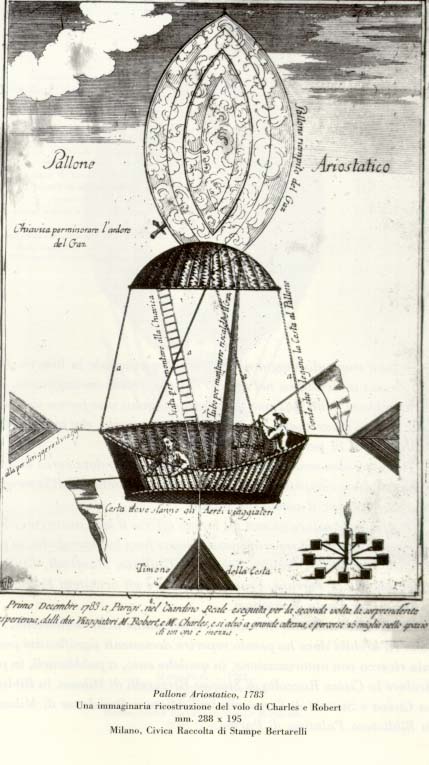

con miglioramenti. Il fisico Charles costruì un pallone di seta con una capacità di 40m3

che vennero riempiti di idrogeno. Il pallone in due minuti raggiunse un'altezza di 2000 m

e subito dopo si allontanò dalla città ricadendo in campagna. I primi aeronauti ascesi

in mongolfiera furono tre animali che tornarono sani e salvi dal volo così Pilattre de

Rozier un audace professore, con il marchese D'Arlandes, il 21 ottobre del 1783 compì un

tragitto aereo. Questo susseguirsi di prove, studi e perfezionamenti consentirono il

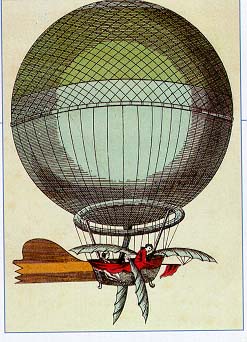

raggiungimento di essenziali progressi in poco tempo. Il 21 novembre prese il volo Lunardi

ambasciatore del regno di Napoli il 19 dicembre lo stesso Charles compì un'ascensione a

Parigi adottando l'uso della zavorra e dell'appendice. Nel 1784 un tenente francese,

Meusnier, propose di passare dall'aerostato al dirigibile. Il progetto mirava alla

costruzione di un elissoide con una capacità di 80.000 m3. Ad esso sarebbero stati appesi

una navicella e eliche di propulsione mosse a mano da operai. Tale progetto non venne

tuttavia eseguito. Nello stesso anno in Inghilterra grande ammirazione per i suoi voli

destava Lunardi in Italia volavano in mongolfiera i fratelli Gelli In Francia i fratelli

Robert che costruirono un dirigibile tuttavia molto pericoloso durante l'atterraggio. Nel

1785 Pilatre de Rozier morì in un disastro dovuto ad un'associazione di aria calda e di

idrogeno in compartimenti adiacenti. Nel 1785 venne compiuto il sorvolo della Manica. Un

pallone fu elevato a Parigi il giorno in cui Napoleone venne incoronato imperatore nel

1804 anche se il pallone il giorno seguente vagava attorno al Vaticano e dopo aver

sorvolato le campagne romane si franse contro la tomba di Nerone.

Il pallone Zenith il 15 aprile 1875 si elevava sino a 8600 m a scopo di studio ma di tre

aeronauti due morirono per deficienza di ossigeno. Nel 1894 il pallone tedesco Phoeniz con

a bordo il Dr. Berson, ritentò tale esperienza munendosi di respiratori artificiali

riuscendo a raggiungere i 9400 m. Nel 1932 infine Piccard e Kipfer riuscirono a

raggiungere i 16.000 m.

| Il primo mezzo

di trasporto aereo fu il pallone, che nel settecento venne utilizzato per scopi civili e

militari. Il pallone da solo non era sufficiente, i progressi nel campo della propulsione

portarono alla nascita di un mezzo aereo più completo e flessibile: il dirigibile. Il primo fu costruito da Henri Giffard, era un’aeronave spinta da un’elica azionata da un motore a vapore. Il motore non presentava caratteristiche e potenze adeguate alle necessità, con il motore a combustione interna i dirigibili poterono svilupparsi e incontrare i primi successi. Il primo di questi mezzi appartenente al brasiliano Alberto Santos-Dumont, volò nel 1898 a Parigi, ed egli, colpito da questa passione, ne progettò ben 18 tipi. I dirigibili si sviluppano in tre categorie: · quelli di tipo FLOSCIO: la forma dell’involucro esterno è mantenuta solo dalla pressione del gas contenuto all’interno. · quelli di tipo SEMIRIGIDO: la forma è mantenuta sia dalla pressione del gas che dalla presenza di un trave metallico. · quelli di tipo RIGIDO: la forma esterna è garantita da un’armatura metallica complessa. Il primo dirigibile rigido motorizzato fu tedesco e fu realizzato nel 1975 da Paul Haenlein, mentre nel 1888 Kurt Wolfert realizzò il primo dirigibile dotato di un motore aeronautico. Von Zeppelin, considerato il padre dei dirigibili, nacque a Costanza nel 1838, dopo la guerra Austro-Prussiana e quella Franco-Prussiana abbandonò la carriera militare per dedicarsi allo sviluppo dei mezzi più leggeri dell’aria, e nel 1898 fondò la ditta Zeppelin. Zeppelin cercò di interessare l’esercito tedesco alle sue proposte, ma si scontrò con la concorrenza di Von Parseva (dirigibile di tipo floscio) e di Gross (dirigibile di tipo semirigido). |

|

|

Il successo dei progetti

Zeppelin fu dovuto al fatto che vennero realizzati dirigibili rigidi di grandi dimensioni. Il primo modello fu l’LZ-1 (lungo: 128m; largo: 11,66m; volume: 11.300m3) che però aveva una scarsa potenza di due motori da 16 CV che lo facevano viaggiare a 45km/h. Nel 1905 anche la marina tedesca ordinò i suoi primi quattro dirigibili, per compiti di ricognizione. Nello stesso anno Zeppelin fondò la DELAG, la prima compagnia aerea commerciale dotata di dirigibili; nel 1910 venne effettuato il primo volo con l’LZ-7 che portava 24 passeggeri. Nei quattro anni di attività della DELAG, la compagnia trasportò 10.000 passeggeri effettuò 3.193 ore di volo, pari a 172.535 km percorsi. Con lo scoppio della 1° guerra mondiale gli Zeppelin vennero utilizzati anche per il bombardamento delle città. Con il proseguo del conflitto le difese si fecero sempre più efficaci e quindi nel 1916 ci fu l’ultima missione di un dirigibile. Nel dopoguerra la compagnia DELAG riprese le operazioni e Zeppelin continuò a sviluppare dirigibili rigidi sempre più grandi e capaci. |

| Nel 1928 prese il volo

l’LZ-127 un’aeronave immensa di 236m di lunghezza, con un volume di 111.000m3;

il mezzo era spinto da quattro motori da 550 CV che lo portano a una velocità di 128

km/h. Nel 1929 l’aeronave, che poteva accogliere sino a 38 passeggeri, inaugurò il servizio transatlantico verso il nord e il sud America, effettuando in 29 giorni il giro del mondo. Il più grande e il più famoso dei dirigibili Zeppelin fu l’L-129 con 245m di lunghezza, un volume di 200.000m3, quattro motori da 1050 CV gli davano una velocità di 135km/h e un’autonomia di 14.500km. |

Dirigibile Santos-Dumont del 1898 |

|

Effettuò il suo primo volo

nel 1936 e portò a compimento 63 voli prima del tragico incidente che lo distrusse

completamente, questa tragedia segnò il declino dei dirigibili, che erano già stati

superati sul piano tecnico dagli aerei. Grazie a Umberto Nobile spiccò anche l’Italia nella costruzione dei dirigibili; nato ad Avellino venne assegnato all’ufficio tecnico dello stabilimento di costruzioni aeronautiche di Roma. Nobile diede vita al T34, un dirigibile semirigido battezzato ”Roma”, 125m, con un volume di 34.000m3 e poteva sollevare sino a 19 tonnellate di peso, fu venduto negli Stati Uniti dove desto molta impressione. Nel 1923 Nobile progettò da solo l’N-1, un’aeronave di tipo semirigido, lunga 107m con un volume di 18.500m3, fu acquistato dalla Norvegia (compì la prima trasvolata della calotta polare). |

La US Navy aveva in servizio due

aeronavi, la USS Akron e la USS Macron ;quest’ultima aveva una velocità massima di

135 km/h e poteva portare quattro caccia monoposto Curtiss Sparrowhawk, che potevano

essere sganciati e recuperati in volo.

Con gli anni trenta i dirigibili iniziarono il loro declino, superati dagli aerei nella

velocità, robustezza, capacità di trasporto e affidabilità.

L’avvento di nuove tecnologie ha portato alla ribalta questi velivoli negli anni

novanta.

Stabilito che per scopi turistici, di sorveglianza, pubblicità, riprese e sollevamento di

carichi ingombranti il dirigibile è ancora oggi un mezzo valido, e grazie

all’ausilio del computer, i nuovi dirigibili risolvono il primario problema della

sicurezza in decollo e atterraggio.

|

Volo di Blanchard 1785 |

Alla fine dell’Ottocento il sogno dell’uomo di volare si era in qualche modo realizzato, grazie a palloni e dirigibili ma in realtà non era questo il volo che accendeva la passione dei pionieri: quello che si voleva era volare su mezzi controllabili, dotati di ali e motore. Gli studi sui libratori e le più moderne invenzioni furono utilissimi a questo fine, come il motore a scoppio.

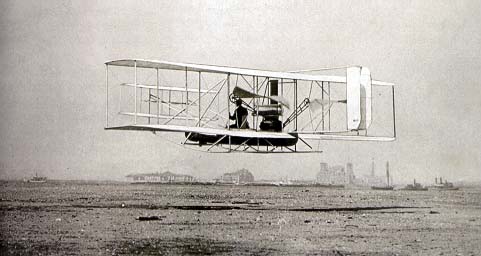

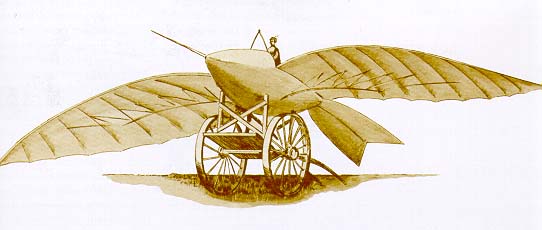

| I primi a realizzare un aereo manovrabile furono i fratelli americani Wilbur (1867) e Orville (1871) Wright. Figli di un pastore protestante, già da piccoli si mostrarono interessati al mondo della meccanica e del volo che coltivarono anche dopo aver aperto un’officina per la riparazione di biciclette. Dopo vari esperimenti con libratori e una specie di galleria del vento artigianale, iniziarono a progettare un velivolo a motore che avrebbero battezzato Flyer. Questo aveva un motore a scoppio procurato dal meccanico Charles Taylor, montato in posizione centrale e accoppiato a due eliche controrotanti, in modo che si annullassero a vicenda. |  Flyer versione anfibia |

L ibratore biplano 1895 |

Il primo volo non andò a buon fine: subito dopo il decollo il Flyer, dotato di pattini, s’inclinò e ricadde al suolo. Già tre giorni dopo l’esperimento fu ripetuto e questa volta il velivolo rimase in volo per 12 secondi, percorrendo 36 metri, era il 17 Dicembre 1903. Al primo modello ne seguirono altri, tra cui il Flyer III che fu in grado di volare per 40 minuti. |

| Negli anni seguenti i fratelli furono occupati in un tour europeo per presentare la loro creazione, dopo il successo di questo, fondarono a Pau la prima scuola di pilotaggio del mondo. Fu loro anche il primo aereo militare del mondo: il Flyer Model A. Dopo la morte del fratello avvenuta nel 1912, Orville ridusse gradualmente la sua attività arrivando a vendere il suo pacchetto azionario di maggioranza, dedicandosi unicamente alla ricerca sino alla propria morte, nel 1948. |  Monoplano Pean bimotore |

Velivolo ovale a sette ali 1902 |

Il successo dei fratelli Wright ridiede slancio alla sperimentazione aeronautica europea. Fu il brasiliano di origini francesi Alberto Santos Dumont l’autore del primo volo a motore controllato in Europa, con il suo velivolo “14 bis”. Con lo stesso apparecchio vinse la gara organizzata dall’Aero Club di Francia volta a premiare il primo volo superiore a cento metri, egli in 21 secondi ne percorse oltre duecento senza usufruire di alcun sistema di lancio. |

| Un’altra figura

dell’età pionieristica fu il francese Louis Blériot, nato nel 1872, che studiò

ingegneria e si garantì la sicurezza economica fondando un’officina di fari per

automobile. Il primo velivolo che costruì fu un ornitottero ad ali battenti come quello

progettato da Leonardo, ma che si dimostrò un fiasco totale. Il primo progetto ad avere

successo fu realizzato dal suo capofficina Louis Peyret: il Blériot VI. Questo fu in grado di raggiungere gli 80 km/h e la quota, allora eccezionale, di 25 metri. I suoi voli però terminavano spesso con incidenti, tanto che fu soprannominato “l’uomo che cade sempre”; questi insuccessi lo stavano portando ad esaurire le sue risorse economiche, così puntò sulla sua ultima realizzazione: il Blériot XI, un monoplano con motore in posizione anteriore e elica traente. Con questo partecipò alla gara indetta dal quotidiano inglese Daily Mail che avrebbe premiato chi avesse attraversato la Manica in aereo. |

Voisin |

Con i soldi ricavati dalla vincita

riuscì momentaneamente ad evitare il fallimento delle sue imprese, che dovette però

chiudere definitivamente negli anni Trenta per crisi finanziaria.

|

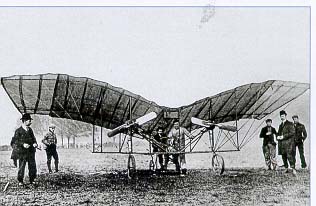

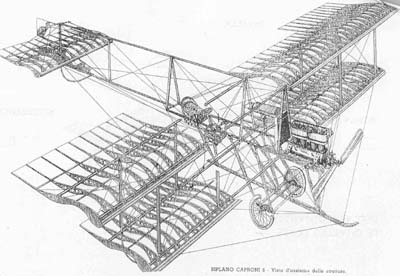

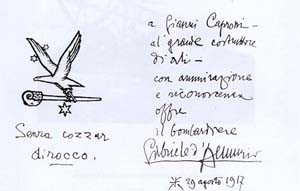

Anche l’Italia ebbe i suoi pionieri tra cui spicca Gianni Caproni, fondatore di una ditta che avrebbe assunto un’importanza mondiale. Nacque a Massone d’Arco, nei pressi di Trento, nel 1886; si laureò in ingegneria e s’interessò subito al volo, progettando e costruendo il suo primo velivolo: il Ca.1, che completò nonostante parecchie difficoltà economiche ma che non ebbe fortuna. Diede vita alla società Caproni – De Agostani che produsse il Cm.1, monoplano funzionante. Ebbe però inizio per Caproni un periodo non molto felice: sciolse la società e ne creò altre che pure fallirono, a causa della mancata acquisizione dei velivoli da parte dell’esercito. |

Vendette così le officine e si dedicò alla progettazione, destando interesse nel mondo militare. Iniziò così un periodo florido per la nuova società appena fondata, successo che sarebbe continuato sino al 1945 con la realizzazione di 170 progetti. Dopo la Seconda Guerra Mondiale tentò, senza grande successo, di convertire la sua industria producendo autoveicoli, quindi morì a Roma nel 1957. A lui è dedicato il museo dell’aeronautica e l’aeroporto di Trento.

| E' stato ricordato anche da D'annunzio, il quale volò sui suoi aerei, lasciando per iscritto l'ammirazione per il suo operato | . |

Manifesto del 1915 |

Ad appena una decina d’anni dall’inizio della sua storia, l’aviazione doveva già fronteggiare un grosso problema: la Grande Guerra. Gli aerei del 1913 possedevano già tutti gli elementi caratteristici di sempre: un motore a scoppio accoppiato ad un’elica, due o più ali per la portanza, superfici di coda stabilizzanti, superfici mobili di controllo e una fusoliera in grado di ospitare l’equipaggio. Di lì a poco l’aviazione avrebbe compiuto un progresso davvero eccezionale: prima del 1914 l’aereo a motore era già stato impiegato nelle imprese belliche, le quali, però, erano perlopiù azioni isolate. Ma l’idea dell’aereo come arma di guerra era già nell’aria: Giulio Douchet e Bertram Dickson li ipotizzavano come futuri caccia e bombardieri. Di lì a pochi anni la storia avrebbe dato loro ragione.All’inizio del conflitto i velivoli in servizio erano semplici derivati dei modelli sportivi e non possedevano alcun tipo di armamento. |

Francia e Gran Bretagna ne schieravano

diversi tipi come i Bleriot XI, i Farman MF.7 e MF.11 e i Caudron G.3. Dal canto loro

anche i tedeschi disponevano di quasi 250 aerei tra cui i biplani Aviatik B.I/II, Albatros

B.II, e monoplani Taube LE-3. Nessuna nazione però ne aveva pianificato l’uso in

guerra: i primi tentativi furono, così, isolati e individuali.

I primi scontri aerei si condussero con normali fucili da caccia, carabine e pistole,

tanto che sembravano più duelli a cavallo che non azioni belliche.

| All’inizio ognuno si arrangiava come poteva: c’era chi andava addosso al nemico provocando la perdita della propria vita, oltre che dell’aereo; altri lanciavano granate a mano oppure attaccavano dei rampini per squarciare le ali nemiche; altri ancora lasciavano penzolare delle funi con la speranza che queste si impigliassero nelle eliche dei nemici. L’introduzione della mitragliatrice in posizione fissa davanti al pilota sembrò segnare la svolta nei conflitti aerei; ma i proiettili dovevano passare attraverso il disco dell’elica con la certezza di segnarne via le pale. |  Velivolo Latham |

La soluzione fu trovata solo nel 1915

quando Morane-Saulnier applicò alle pale dell’elica delle placche di corazzatura per

deviare la traiettoria dei colpi: grazie a quest’idea, Roland Garros fu il primo

pilota ad abbattere un aereo nemico il 1° aprile 1915 con il primo vero velivolo da

caccia, il Morane-Saulnier L.

Il Fokker E.III, tedesco, fu il primo vero caccia moderno e la sua superiorità era dovuta

alla presenza del sincronizzatore, un congegno meccanico sviluppato da Anthony Fokker, che

comandava lo sparo della mitragliatrice e lo interrompeva al passaggio delle pale davanti

alla bocca di fuoco. Un altro punto a favore del “flagello Fokker” (così

chiamato per la sua netta superiorità) consisteva nella maggiore agilità rispetto al

fuoco nemico, permessa dal fatto che il veicolo era monoposto. In risposta a questa

autentica macchina da guerra, gli inglesi, nell’inverno del 1916, sfornarono il RAF

F.E. 2b, un biplano biposto con elica spingente che raggiungeva i 146 Km/h. Anche i

francesi vollero controbattere allo strapotere del Fokker e nell’estate del 1915

costruirono il Nieuport Bebè, un biplano veloce e maneggevole, capostipite di una

fortunata famiglia di caccia; grazie a questo velivolo assi come De Rose, Guynemer, E

Nungesser inflissero gravi perdite ai tedeschi durante la battaglia di Verdun, nel

febbraio 1916.

I tedeschi, però, non si diedero per vinti e riuscirono a riconquistare il terreno

perduto grazie all’Albatros D.II e ad un altro aereo di produzione austriaca,

l’Hansa-Brandeburg D.I. Quest’ultimo, però, presentava gravi problemi di

stabilità e di visibilità e sin dall’inizio diede origine a numerosi incidenti che

gli garantirono l’appellativo di “bara”.

Nell’autunno 1916, arrivò la risposta dei francesi: lo SPAD S.VII, probabilmente il

miglior caccia del primo periodo di guerra, che raggiungeva l’incredibile velocità

di 196 Km/h che lo portava alla salita a 3000 metri in appena 15 minuti. Questo aereo

entrò in servizio il 2 settembre 1916 e incontrò il favore di molti piloti del tempo,

fra cui l’asso italiano Francesco Baracca. Il 4 aprile 1917 volò lo SPAD S.XIII che

superava l’S.VII nelle prestazioni, ma che, a causa della scarsa maneggevolezza, non

fu adottato dai piloti che gli preferirono la precedente versione.

Il 1917 vide l’entrata in campo di altri eccellenti velivoli: i britannici Sopwith

F.I Camel e Triplane e il RAF S.E.5G, il francese Hanriot HD.IG, e i tedeschi, Pfalz

D.III, Albatros D.III e D.V. e Fokker D.I. Quest’ultimo entrò in servizio

nell’agosto del 1917 e fu subito apprezzato per le sue doti di manovrabilità e

velocità in salita: tra gli assi che lo utilizzarono spicca Manfred Von Richtofen¸

passato alla storia con il soprannome di Barone Rosso. Antecedente al Fokker Dr.I fu

l’Albatros D.III, utilizzato dallo stesso Von Richtofen nel 1917, che permise alla

Germania di riconquistare la superiorità aerea sul campo di battaglia. Il D.III

presentava, però, un difetto: nelle picchiate prolungate tendeva a perdere l’ala

inferiore. Questo problema fu risolto impiegando ali più robuste, installate

sull’evoluzione del D.III, il D.V.

Quando le sorti del conflitto erano ancora in bilico e quando apparve evidente la

sconfitta, la Germania fu in grado di realizzare alcuni dei suoi migliori caccia, come il

Siemens-Schuckert D.III/IV e il Fokker D.VII che forse fu il miglior aereo da

combattimento della Grande Guerra.

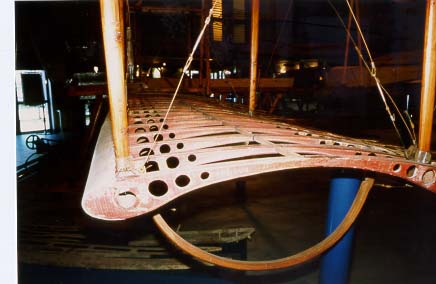

Museo Caproni di Trento. Struttua di un'ala di un modello progettato dall'ing. Caproni dove si evidenzia la struttuta a centine e a longheroni. |

Il progresso tecnologico alla

fine della Prima Guerra Mondiale era ormai evidente: i velivoli cominciavano a montare

motori in linea e non più rotativi; nel 1918 apparve lo Junkers D.I, il primo caccia

monoplano di costruzione interamente metallica. Anche i bombardieri avevano fatto passi da gigante: all’inizio del conflitto erano rappresentati da velivoli come il Caudron G.4, il Farman F.40 e il Caproni Ca.32. Negli anni apparvero mezzi molto più grandi e capaci come il Vikers Vimy e l’Handley-Page V/1500. |

La Prima Guerra Mondiale rese l’aereo un mezzo affascinante e leggendario e ne favorì largamente la diffusione. Grazie agli sviluppi tecnologici tutti i velivoli erano ormai molto più affidabili, robusti e controllabili di quattro anni prima e il dopoguerra avrebbe visto il diffondersi dell’aereo anche come mezzo di trasporto. Finita la guerra, il suo sviluppo sarebbe stato assicurato anche dalla sete di avventura e di gloria dei piloti e dei costruttori, che si sarebbe rivolta al campo dei record e delle grandi imprese.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE: GLI ALLEATI

Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale non colse affatto il mondo di sorpresa, già

dagli anni Trenta, i venti di guerra solcavano Europa, Africa e Asia dove nazionalismo,

espansionismo e politica di potenza avevano acceso guerre di vario tipo. Alla fine degli

anni Trenta in Europa era in corso una vera e propria corsa agli armamenti che portò

all’apparizione di aerei sempre più moderni e capaci dei loro predecessori. Le

grandi potenze più coinvolte dagli avvenimenti bellici erano Francia e Gran Bretagna,

entrate in guerra a seguito dell’invasione tedesca della Polonia.

Il miglior caccia dell’aeronautica francese fu il Dewotoine D-520, apparso nel 1936:

aveva linee molto moderne e prestazioni d’avanguardia, ma solo un gruppo caccia lo

aveva in dotazione, non poté quindi influenzare i combattimenti. A metà degli anni

Trenta la RAF (Royal Air Force) non era ancora adeguata ai tempi; il processo di riarmo

diede, nel 1933, il via alla produzione dell’Hurricane, un aeroplano estremamente

avanzato per l’epoca. Dopo la sfortunata campagna francese, furono proprio gli

Hurricane a sostenere l’attacco tedesco durante la battaglia d’Inghilterra nel

1940, riuscendo respingere con successo le incursioni di bombardieri e caccia. Già

dall’anno successivo, però, iniziò a dimostrarsi superato, ma proseguì la sua

carriera bellica nel ruolo di cacciabombardiere. Il suo declino non rappresentò un

problema per la RAF che lo aveva già rimpiazzato con il Supermarine Spitfire, uno dei

migliori caccia della storia dell’aviazione.

Era un velivolo slanciato ed elegante, ma anche efficiente e innovativo, lo stesso

armamento dell’Hurricane ma un motore più potente e maggiore manovrabilità.

Un altro importante aereo da combattimento britannico fu l’Hawker Typhoon. Nacque

alla fine degli anni Trenta con problemi al motore a cui se ne aggiunsero altri di tipo

strutturale, tanto che fu vicino dall’essere ritirato dopo alcuni incidenti mortali.

A seguito delle modifiche apportate, si decise di utilizzarlo nel ruolo di

cacciabombardiere, dove si dimostrò subito eccezionale per l’appoggio tattico

offerto agli alleati durante lo sbarco in Normandia.

L’ultimo caccia della RAF fu il Gloster Meteor, se non altro perché fu il primo e

unico caccia alleato a reazione a partecipare alle operazioni belliche: il suo principale

compito era intercettare le bombe volanti tedesche. Gli ultimi impieghi del Meteor

risalgono al 1961, nella guerra di Corea e nelle guerre arabo-israeliane.

La RAF utilizzò nel conflitto anche diversi tipi di bombardieri tra cui l’Avro

Lancaster e il de Havilland Mosquito. Il primo venne utilizzato dal 1942 anche per

contromisure radar, ricognizione e pattugliamento marittimo, rimanendo in servizio sino

agli anni Cinquanta. Era il bombardiere della RAF che poteva portare le bombe più grandi

tra cui una speciale bomba Wallis per la distruzione delle dighe. Queste furono utilizzate

in una delicata missione affidata ad un gruppo appositamente costituito. La missione era

difficile perché di estrema precisione: solo rispettando precisi parametri quali distanza

e quota, le bombe potevano essere efficienti. Nel 1943 partì l’attacco e non fallì:

due delle tre dighe vennero distrutte. Il simbolo della RAF nel conflitto fu il Mosquito,

inizialmente ritenuto troppo avanzato e per tre volte escluso dall’esercito, ma

quando finalmente poté volare nessuno lo mise più in discussione. Era nato come

bombardiere leggero ma grazie alle sue prestazioni e all’economicità di costruzione

(era realizzato in legno), venne utilizzato come ricognitore e caccia notturno.

Anche l’industria statunitense dovette, tra gli anni Trenta e Quaranta, accelerare il

passo per mettersi in pari e superare il livello tecnico dei propri avversari. Con

l’entrata in guerra degli Stati Uniti, avvenuta nel 1941 a causa dell’attacco

giapponese a Pearl Harbor, apparirono due velivoli da caccia: il primo fu il Lockheed P-38

Lightning, un intercettore d’alta quota dalla struttura decisamente innovativa e con

un elevata autonomia. Nell’Europa e nel Nord – Africa si rivelò superiore il

Republic P-47 Thunderbolt, utilizzato dall’Inghilterra come caccia di scorta ai

bombardieri dal 1943. Nonostante le sembianze di velivolo goffo e tozzo, era un caccia

veloce, ben armato e robusto, ottimo sia nei duelli aerei sia come cacciabombardiere.

La potenza aerea americana non si affermò solo con gli aerei da caccia ma anche e

soprattutto con bombardieri pesanti, che più di tutti contribuirono alla vittoria finale

su Germania e Giappone. Il più famoso fu il Boeing B-17 Flying Fortress: allo scoppio

della guerra era l’unico velivolo veramente moderno nelle file americane. Con questo

gli americani misero a punto le tecniche di bombardamento diurno a lungo raggio,

utilizzando le formazioni a scatola. Questa tecnica portò inizialmente alla convinzione

di poter volare senza scorta, soluzione che provocò gravi perdite; le missioni erano

soprattutto effettuate di giorno, in modo da essere più precisi nello sgancio, provocando

perdite sempre alte ma l’efficacia degli attacchi era impressionante.

Il più avanzato dei bombardieri alleati fu il Boeing B-29 Superfortress, datato 1942. Era

un velivolo davvero all’avanguardia, con grandissima autonomia in modo da operare sul

fronte asiatico. La chiave di volta per la rapida fine della guerra fu una campagna di

bombardamenti che culminò con lo sgancio delle due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki

il 6 e 9 agosto 1945, missioni effettuate proprio da B-29.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE: LE POTENZE DELL'ASSE

La rinascita dell’aeronautica militare tedesca era avvenuta lentamente e di nascosto,

a cause delle clausole imposte dall’armistizio di Versailles. La fondazione ufficiale

della Luftwaffe risale al 1° marzo 1935 e da quel momento il riarmo tedesco si fece

pubblico sostenuto. Nel primo periodo di guerra, la Luftwaffe fu la forza aerea più

potente del mondo, sia per qualità sia per numero di mezzi impiegati. L’unico neo

era rappresentato dalla mancanza di bombardieri pesanti, fattore che sarebbe costato molto

caro alla potenza tedesca. La Guerra lampo, iniziata nel ’39, ebbe come simbolo lo

Junkers Ju-87 Stuka, un bombardiere a tuffo, monomotore biposto. Derivato dal

perfezionamento dello Ju-87°, il Ju-87 era un bombardiere di micidiale precisione, ma

già nel 1940 denunciava alcuni limiti, primo fra tutti la necessità di operare in

superiorità aerea, a causa delle sue prestazioni non eccezionali. Ciononostante rimase in

servizio per tutto il conflitto, grazie anche alle sue straordinarie doti di robustezza

che lo resero un temibile velivolo cacciacarri. Proprio con questo si distinse Ulrich

Rudel, il più famoso pilota della Luftwaffe, che durante l’attacco alla corazzata

sovietica Marat sganciò la sua bomba ad appena 300 metri di quota e riuscendo persino a

recuperare l’aereo passando ad appena 3 metri dal pelo dell’acqua.

All’inizio del conflitto, la Luftwaffe schierava anche tre famosi bombardieri: il

Dornier Do-17, lo Heinkel He-III e lo Junkers Ju-88. Il bimotore Dornier vide la luce nel

1934 per soddisfare la richiesta della Lufthansa, che voleva un veloce aereo postale che

potesse anche trasportare sei passeggeri. Tuttavia non si rivelò molto adatto a questi

compiti, ma il suo progetto era valido anche dal punto di vista militare. Stessa origine

aveva avuto l’Heinkel He-III, nato ufficialmente come veicolo commerciale, ma poi

trasformato per il suo vero scopo, il bombardamento: da questo punto di vista, infatti, si

dimostrò terribilmente efficace.

Il miglior bombardiere tedesco fu senz’altro lo Ju-88, un bimotore nato nel 1935, ma

che volò per la prima volta solamente il 21 dicembre 1936. Col passare del tempo fu

sviluppato anche in versioni da caccia, da ricognizione, da attacco antinave, da attacco

anticarro, da bombardamento e persino da bomba volante guidata: questo programma prevedeva

l’installazione di un Bf-109 sul suo dorso; il pilota sedeva nel Messerschmitt e

pilotava la coppia e, una volta giunto sul bersaglio, sganciava lo Ju-88 e volava via con

il caccia. I velivoli che comunque rappresentavano al meglio la Luftwaffe erano

sicuramente i caccia: all’inizio i velivoli più importanti furono il Bf-109 e il

bimotore Bf-110.

Il primo rimane ancora oggi il simbolo della Luftwaffe e, con quasi 35000 esemplari, fu

l’aereo più prodotto della Seconda Guerra Mondiale nonché uno dei caccia più

famosi della storia dell’aviazione. Quest’aereo possedeva il motore più potente

dell’epoca, il Rolls-Royce da 695 Hp, e poco dopo la sua presentazione s’impose

su altri tre concorrenti: l’Arado ar-80, il Focke-Wulf Fw 159 e l’Heinkel

He-112. Di lì a poco sarebbe nata la versione B che avrebbe portato il Bf-109B ad essere

il miglior caccia del mondo. Nel 1940 avrebbe poi incontrato il suo eterno rivale, lo

Spitfire.

La versione più importante del Bf-109 fu la G che presentava un nuovo motore DB-605 da

1800

Hp; il Bf-109 fu l’aereo preferito da assi del calibro di Gerhard Backhorn e di Eric

Hartmann, detentore del record di vittorie: ben 352, la migliore prestazione assoluta. Il

culmine dell’evoluzione sfociò nella versione K-4, che montava un motore da 2000 Hp

e registrava un peso al decollo quasi doppio rispetto al primo prototipo. Non altrettanto

decorosa fu la carriera del Bf-110, un caccia pesante a lungo raggio, che, a causa delle

inferiori doti di accelerazione e manovrabilità, non riusciva a tenere testa ai caccia

inglesi. Nel 1941, perciò, la Luftwaffe cominciò ad utilizzarlo come caccia notturno,

ottenendo i migliori risultati dalla versione G, ma anche come ricognitore e

cacciabombardiere. Assieme al Bf-109, il miglior caccia tedesco fu senz’altro il

Focke-Wulf 190, che per certi aspetti gli era persino superiore; richiesto dalla Luftwaffe

come aereo da affiancare al Messerschmitt, il Focke nacque dall’idea

dell’ingegner Kurt Tank che realizzò un velivolo veloce, ma più pesante e robusto,

quindi meno esasperato di Bf-109 e Spitfire. Riuscì nel suo intento grazie al motore BMW,

un motore che sviluppava ben 1550 Hp. Il Focke si dimostrò subito migliore dello

Spitfire, vantando un pilotaggio piacevole, grande velocità e maneggevolezza.

All’inizio del 1944 apparve l’ultima versione, la D, che montava un nuovo motore

Jumo da 1800 Hp.

Si trattava dei primi aerei operativi a razzo che impressionarono gli alleati, ma che non

incisero nei combattimenti. Il primo di questi fu il Messerschmitt Me.262. I ritardi

furono dovuti soprattutto alle difficoltà di messa a punto dei motori BMW. Il Me.262

aveva,però, un grosso problema: la configurazione del carrello faceva si che in decollo

gli scarichi dei reattori interferissero con l’azione dei timoni di profondità e il

velivolo non riusciva a staccarsi da terra. Lo sviluppo dell’aereo andò a rilento a

causa del volere di Hitler di trasformare il Me.262 in un bombardiere.

Tedesco fu anche il primo bombardiere a reazione della storia: l’Arado 234 Blitz che

entrò in servizio nel 1944, ma che vide solo un limitato impiego bellico nel 1945 come

ricognitore e bombardiere.

Il principale alleato tedesco della Seconda Guerra Mondiale fu l’Italia che, però,

all’inizio del conflitto, presentava come modello di punta il Fiat CR.42 Falco, un

biplano a carrello fisso che alla sua apparizione era già largamente superato. Un anno

prima della presentazione del Falco, aveva volato il Fiat G 50 Freccia che però perse la

sfida contro il Macchi MC 200 per la produzione in serie. Quest’ultimo non fu

comunque un successo. Ben superiore era il Macchi MC 200 Saetta, che vantava ottime

prestazioni e venne costruito in circa 1200 esemplari sino al luglio 1942, quando fu

rimpiazzato dal modello Folgore. Questo non era altro che il Saetta rimotorizzato con un

Mercedes-Benz da 1100 Hp, che lo spingeva a 600 Km/h. la versione finale fu il Macchi MC

205 Veltro, che adottava il nuovo motore Db.605 da 1475 Hp. Il miglior caccia italiano fu,

probabilmente, il Fiat G.55 Centauro, dotato di tre cannoncini da 20 mm e velocità

massima di 630 Km/h. l’ultimo caccia che montò i motori DB 605 fu il Reggiane 2005

Sagittario. Un posto di rilievo nel panorama aeronautico italiano lo ebbe il SIAI

Marchetti S.M. 79 Sparviero, un trimotore a trasporto civile a otto posti, che si

dimostrò subito velocissimo conquistando sei record mondiali.

Soprannominato “il gobbo maledetto”, per via della conformazione della

fusoliera, continuò ad essere utilizzato come trasporto sino agli anni Sessanta.

Dall’altra parte del mondo la terza forza dell’asse, il Giappone, aveva iniziato

il conflitto con un caccia di eccellente livello: il Mitsubishi A6M Zero. Questo aereo

entrò in servizio nel luglio del 1940 e sino al 1942 rimase probabilmente il miglior

caccia del Pacifico per la sue caratteristiche di manovrabilità e velocità, nonostante

la mancanza di corazzatura e serbatoi autosigillanti.

Dopo essere stato rappresentato dai

caccia nella Grande Guerra, il volo assunse principalmente un carattere di tipo civile.

Nell’Europa postbellica, infatti, essendo state distrutte le maggiori vie di

comunicazione ferroviarie, l’aereo cominciò ad essere utilizzato a scopi

commerciali: in Francia, Gran Bretagna e Germania sorsero le prime compagnie e di

conseguenza le prime rotte fra città importanti come gli assi Parigi – Bruxelles e

Parigi – Londra.

Le prime compagnie aeree europee

Paesi Compagnie Poi riunite in

Gran Bretagna Aircraft TransportHandley Page TransportInstone AirlineDaimler Airway

Imperial Airways (1924)

Germania JunkersDeutscher Aero Lloyd Deutsche Luft Hansa Aktiengesellskaft (Luftansa)

(1926)

Francia FarmanAir OrientAéropostale Air France (1933)

Belgio SNETASabena

Italia Linee aeree d’Italia

Olanda KLM

Danimarca Det Danske Luftfartselskab

I primi aerei di linea furono realizzati convertendo i bombardieri in trasporto passeggeri

oppure utilizzando i vecchi monomotori biposto e triposto che presentavano però difetti

come rumori, vibrazioni, sobbalzi e rigide temperature. Tra i più utilizzati

dell’epoca troviamo il Farman F.60, il più importante aereo da trasporto del primo

dopoguerra, l’Airco D. H. 4, il Breguet br. 14, i bombardieri Handley-Page O/10 e

O/11 e il Vickers Vimy.

L’aviazione civile iniziò a diffondersi anche oltre oceano: utilizzata soprattutto

nel servizio postale, vide nel 1920 la nascita delle prime compagnie tra cui la Aeromarine

West Indies Airways che avrebbe permesso alla potenza americana di superare l’Europa

anche in questo settore. Nacquero, tra il 1925 e il 1926, diverse società come la Stout

Air Services, la Florida Airways, la Western Air Express e la Pacific Air Transport che

sorsero dopo il fallimento della Aeromarine.

Anche il costruttore automobilistico Henry Ford si cimentò nell’aeronautica fondando

la Ford Air Transport Services che avrebbe dato vita al Tri-Motor, un monoplano entrato

nella leggenda.

Verso la metà degli anni Trenta apparvero i primi velivoli “moderni” tra cui il

celeberrimo

Boeing 247 che però deficitava nella capienza mentre la capacità produttiva non era

adeguata alla domanda. Gli ingegneri della Douglas vollero realizzare un mezzo in grado di

contrastare e superare il Boeing e che incorporasse tutte le ultime novità tecnologiche:

nacque cosi la famiglia dei DC (Douglas Commercial) che ebbe il suo rappresentante nel

DC-3. Questo aveva un carrello retrattile a funzionamento idraulico, nuove eliche, nuovi

ammortizzatori, apertura alare maggiore e ala più sottile del precedente DC-2; nella

Seconda Guerra Mondiale fu utilizzato anche come caccia sotto il nome di C-47. Questa

guerra portò notevoli cambiamenti grazie alla costruzione di numerosi aeroporti in tutto

il mondo e agli sviluppi tecnici che avevano dato vita ad aerei plurimotori con

straordinarie capacità di autonomia, affidabilità e carico. Nasceva così l’epoca

dei grandi trasporti a pistoni: Douglas DC-7 e Boeing 377 Stratocruiser. Un aereo inglese,

il D.H.106 Comet, ottenne un immediato successo perché fu il primo aereo da trasporto con

motore a reazione. La sua carriera iniziò però a declinare a partire dal 10 gennaio 1954

data in cui il volo Roma-Ciampino s’inabissò. La causa del disastro non venne

identificata così furono apportate 50 modifiche di vario tipo che si rivelarono inutili

poiché gli incidenti si ripeterono. Dopo vari esami emerse il vero problema: la

fusoliera, alleggerita al massimo, si rompeva a partire dall’angolo squadrato dei

finestrini. Nonostante l’adozione di finestrini ovali e altre misure di sicurezza, i

viaggiatori europei erano ormai diffidenti, avvantaggiando così gli americani che

rubarono alla Gran Bretagna la supremazia nell’aviazione commerciale. Così, nel

1954, nacque il Boeing 707: i lavori di progettazione vennero effettuati con il massimo

impegno, per l’alto rischio di fallimento della compagnia, ne risultò pertanto un

aereo sicuro, robusto e con eccellenti caratteristiche per l’epoca. Fu utilizzato

inizialmente a scopo militare e, modificato con allestimento civile, fece apparire

superati tutti i trasporti utilizzati al momento. Suo concorrente fu il DC-8 della Douglas

che sfruttò le esperienze e i difetti del 707, che aveva, infatti, problemi nel viaggiare

a pieno carico.

Mentre in America le grandi compagnie lottavano per la supremazia nel settore del lungo

raggio, in Europa la competizione riguardava le distanze medio–piccole. La creazione

più importante fu il Caravelle spagnolo, caratterizzato da motori situati a poppa che

davano nuovi vantaggi come un’ala più efficiente e maggiore silenziosità in cabina.

Ma ben presto l’America conquistò il primato anche in questo campo.

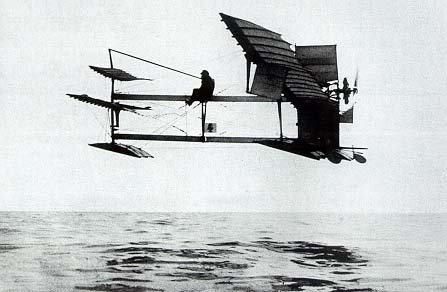

Nel periodo tra le due guerre mondiali, il velivolo che contribuì maggiormente allo sviluppo e al diffondersi dell’aviazione nel mondo fu l’idrovolante. Il semplice fatto che non necessitasse di particolari strutture di supporto, ma potesse avvalersi di un qualsiasi specchio d’acqua per il decollo e l’atterraggio, lo resero il mezzo ideale per le grandi esplorazioni e il collegamento commerciale tra i continenti.

Idrovolante del 1914 |

Il primo idrovolante della

storia fu realizzato dall’ingegnere francese Henri Fabre, nato a Marsiglia nel 1882,

che dopo i primi fallimenti aprì, nel 1910, la via per volare sull’acqua. Già

nell’anno seguente apparvero in Italia, Francia, Belgio e Stati Uniti nuovi

idrovolanti con notevoli progressi. Durante la Prima Guerra Mondiale risultarono utili come mezzi di ricognizione e pattugliamento, dando un ulteriore impulso al progresso aeronautico, tanto che già nel 1919 esistevano aerei terrestri e idrovolanti in grado di superare l’Oceano Atlantico. |

Un’altra grande impresa, il giro

del mondo, fu realizzata da due biplani Douglas World Cruiser (DWC) che percorsero 43.000

km, ma un ufficiale della marina italiana, Francesco De Pinedo, studiò e percorse nel

1925 una rotta di 55.000 km intorno al globo. L’ultima impresa cui prese parte questo

velivolo fu italiana: per dimostrare le capacità tecniche e militari della Regia

Aeronautica, Italo Balbo, nel 1933 organizzò un grandioso raid aereo dall’Italia

agli Stati Uniti e ritorno; il tutto andò a buon fine.

Negli anni Venti e Trenta l’idrovolante venne sfruttato anche come veicolo

commerciale ma durante la Seconda Guerra Mondiale ritornò maggiormente d’uso

militare. Con la fine di questa guerra iniziò il declino degli idroplani: i quadrimotori

terrestri avevano sviluppato maggiore aerodinamica e leggerezza, permettendo voli più

veloci, inoltre le esigenze militari avevano fatto aumentare il numero di aeroporti

costruiti, non vi era perciò il bisogno di velivoli capaci di ammarare. Continuarono

però ad essere utilizzati per usi specifici come il Canadair CL215, anfibio bimotore

antincendio realizzato a metà degli anni Sessanta e, nella sua versione più aggiornata,

ancora in produzione.

I PIONIERI E GLI ASSI DEL CIELO

Manfred Von Richtofen, detto il Barone

Rosso per via del colore che prediligeva per i suoi aerei, è l'eroe indiscusso

dell'aviazione tedesca nella Prima Guerra Mondiale.

Nato a Breslavia (nell'attuale Polonia) nel 1892 da una nobile famiglia, a guerra iniziata

si arruola come pilota.

Inizialmente il suo ruolo è quello di gregario, impegnato in una squadriglia dislocata

sul fronte russo. Qui incontra Oswald Boelke, già famoso come asso incontrastato della

caccia, che ne riconosce immediatamente il talento in volo e lo vuole nella squadriglia

che si accinge a formare.

È in questo ruolo che si compie la carriera gloriosa dell'asso tedesco: abbatte 81 aerei

nemici.

Von Richtofen è sempre fedele alla concezione del combattimento come duello cavalleresco,

in cui entrambi i contendenti rispettano lealmente le regole del gioco.

Diviene comandante di una nuova unità detta il Circo Volante, per via dei colori degli

aerei e per l'estrema rapidità che essi dimostrano nel raggiungere l'obiettivo.

In una delle numerose battaglie ingaggiate insieme con il suo gruppo, il Barone Rosso

trova la morte a soli 26 anni, il 21 aprile 1918. Sopra la valle della Somme una pattuglia

inglese attacca l'aereo del barone e i cinque compagni che lo affiancano. Nella confusione

della lotta l'aereo dell'asso tedesco si abbatte violentemente a terra, rompendo il

carrello: la fusoliera del suo famoso triplano Fokker è intatta, ma il pilota è ormai

morto a causa di un colpo di arma da fuoco. Non è certo su chi ricada la responsabilità

della sua uccisione, anche se l'ipotesi più attendibile è quella che l'attribuisce al

capitano canadese che comandava la pattuglia inglese.

Il giorno dopo gli stessi nemici gli rendono onore con esequie solenni. La Germania è

avvertita della morte dell'eroe tramite un biglietto lanciato da un aereo inglese: è uno

scritto anonimo simile a un bollettino di guerra, ma nel quale si sottolinea che il Barone

è stato seppellito con tutti gli onori militari.

Ufficiale dei lancieri, nel 1912 passò all’aviazione diventando pilota di caccia durante la Prima Guerra Mondiale. Fu considerato un asso per aver abbattuto 34 aerei nemici; abile e coraggioso, cadde colpito da fuoco di fucileria austriaca mentre si era abbassato a volo radente per mitragliare i rincalzi nemici nel corso della battaglia del Piave, il 19 Giugno. I suoi resti, rimasti fra le linee avversarie, furono recuperati cinque giorni dopo la morte.

Le donne cominciarono a volare Il 24

giugno 1784, quando la signora Thible, cantante lirica francese, a Lione su un cono

sferico superò i 2000 m d'altezza.

In Italia Nel 1912 si iscrivono alla scuola Caproni Vizzola Ticino le signorine Rosina

Ferrario, milanese, ed Ester Mieffa, tortonese. Il 3 gennaio 1913 la Ferrario ottiene il

brevetto di pilota: nasce così la prima aviatrice italiana, ottava nel mondo. Elogi ed

incoraggiamenti giungono da ogni parte alla Ferrario.

Dal 22 al 27 aprile, Rosina Ferrario partecipa al Meeting aviatorio di Napoli, il 20

settembre compie voli dimostrativi su Bergamo, il 9 ottobre, in occasione del I Circuito

dei Laghi, vola sino a Como e fa ritorno a Milano in soli 32 minuti ed infine, il 19

novembre, si esibisce nel cielo di Busseto.

Nello stesso anno la diciottenne Ester Mietta (brevettatasi dopo la Ferrario), effettua un

giro propagandistico a Graz e in altri centri austriaci.

Nel 1914, sospesi i voli dell'aviazione civile, la Ferrario deve rinunciare al progettato

volo di propaganda nell'America del Sud e chiede di poter far parte del corpo di volontari

piloti. Ma la domanda non può essere accolta perché "secondo le disposizioni di

legge vigenti non è previsto l'arruolamento di signorine nel Regio Esercito".

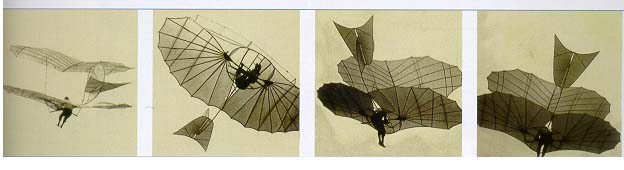

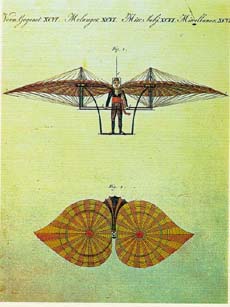

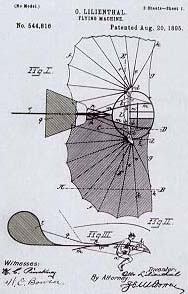

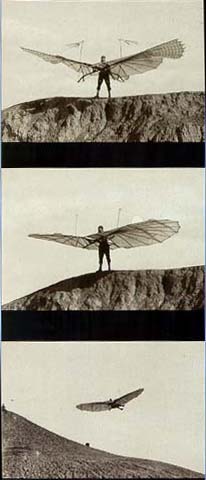

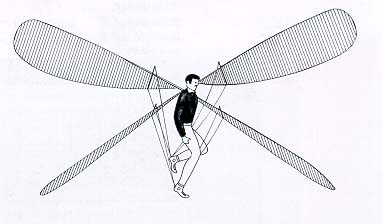

| Dopo i primi

tentativi basati su ali battenti, che imitavano gli uccelli, i primi risultati vennero

ottenuti da Otto Lilienthal che compì 2 mila voli con 16 alianti progettati da lui stesso

e proprio durante uno di quei voli si schiantò da un'altezza di 15 metri morendo. Era

l'anno 1896. L'eredità di Lilienthal è stata raccolta dagli odierni appassionati di

paraglider, detto comunemente parapendio, e di deltaplani. La novità sta nelle prestazioni che sono molto differenti tra loro. |

Apparecchio di dengen (clicca l'immagine per ingrandirla) |

Progetto Lilienthal |

Progetto Lilienthal |

Ornitoptero - 1863 Bourcart |

Macchina volante di Kaufman |

Lilienthal usava stecche di

salice che non potevano competere con i moderni tubi di alluminio e nemmeno i tessuti

sintetici utilizzati oggi possono essere paragonati qualitativamente alla tela di cotone

spalmata con il collodio per renderla impermeabile all'aria. Tra gli altri progressi c'è da aggiungere che anche l'aerodinamica ha fatto passi da gigante visto che le forme di ali che si costruiscono oggi a parità di resistenza offrono una forza di sostentamento tripla o quadrupla. In passato il pilota stava in posizione eretta e controllava il volo spostando le gambe, oggi grazie al trapezio e ad un sistema di sospensione si può disporre in maniera da offrire la minima sezione al vento. |

Viotorius di Sellif |

Albatros - Le Bris |

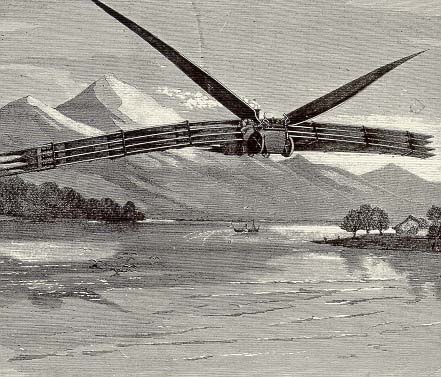

Ma non sempre le strade imboccate dai

progettisti hanno portato a successi o a nuove conquiste. E' il caso dei progetti di

macchine a propulsione umana. Il problema sta nel fatto che un buon atleta non è in grado

di produrre una potenza superiore a o,4 cavalli mentre il più piccolo motore per

ultraleggeri ne produce 10. Questa disparità non ha aiutato i progettisti che tuttavia

non demordono.

Il primo "volo muscolare" è stato realizzato nel 1977 quando Bryan Allen

riuscì a compiere un circuito ad 8 di quasi due chilometri con le sue forze. L'ala di

quell'aereo progettato da Paul McCready aveva un'ala di 30 metri e pesava grazie ai

materiali usati solo 32 kg. Buffi sono i progetti creati di elicotteri a pedali che per

ora non hanno ancora dato risultati efficienti. Questi ibridi tra biciclette ed elicotteri

sono forse destinati a diventare un divertente sport nei prossimi anni, tuttavia l'attuale

rompicapo per ingegneri e designer è tentare di superare la prestazione migliore di 19

secondi di volo ad un'altezza di 20 cm dal suolo. Il progetto che è in fase di attuazione

è quello di Helios, un modello leggerissimo studiato da un gruppo di ingegneri in Canada.

E' formato da una scocca in fibra di carbonio e 2 eliche lunghe 35 m poste una sopra

l'altra sotto l'abitacolo. Il problema è che è difficile che un uomo normale riesca a

muoverlo. Chi tenterà di farlo alzare in volo sarà Francçois Maisonneuve che già da 4

anni si allena per riuscire a volare per più di un minuto. Ma accanto a questo progetto

che forse riuscirà nel suo piccolo intento ci sono veri e propri fallimenti come Papillon

un "biciclottero" ideato dall'università giapponese Nihon che non riuscì

nemmeno a staccarsi da terra.

Elicottero 1924 |

Il campo nel quale i progressi danno veri risultati sono quelli del volo personale motorizzato. In questo senso i primi tentativi iniziarono negli anni '50. I primi progetti sono stati quelli dei jet pack, zaini a razzo utilizzati in film come 007 e comparsi anche alle Olimpiadi del 1984. Gli sviluppi in questo campo non sono proseguiti vista la scarsa autonomia e l'elevata rumorosità. |

I veri successi furono le piattaforme volanti di Hiller del 1955 che hanno tentato di semplificare il complesso pilotaggio dell'elicottero mettendo il pilota in piedi dentro una specie di balconcino circolare. Novità interessante è SoloTrek una macchina a due eliche pesante circa 200 kg per la cui realizzazione ha collaborato anche la NASA, l'esercito amiricano e la società Millennium Jet. SoloTrek è un macchinario da indossare sulla schiena, provvisto di due eliche alimentate da un motore a benzina. SoloTrek può volare fino a 110 km/h e volare ad un'altezza di 2500 metri con un'autonomia di centinaia di kilometri. SoloTrek possiede la sigla xfv ossia "exo-skeletono flying vehicle" (esoscheletro volante). Ritorna ai due rotori sovrapposti l'Airscooter ultimo tentativo di creare una macchina personale simile all'elicottero, ma semplificato al massimo. Pesa 124 kg e si pilota spostando avanti e indietro o ruotando un manubrio: insomma come una moto. Il problema vero in questo prototipo è di commercializzazione visto che il prezzo oscilla tra i 25 e i 50 mila euro. Sembrerebbe allora che l'unico modo per realizzare il sogno del volo individuale sia quello di ricorrere agli ultraleggeri. In realtà non è detta l'ultima parola. Ci si può chiedere come mai nessuno riesca a pensare a qualcosa di simile ad un'auto, con le stesse funzioni, ma che abbia il vantaggio che possa volare e che si possa parcheggiare nel garage di casa. In realtà alcun ci hanno pensato e hanno sviluppato veri prototipi funzionanti, ma il vero problema non è tecnologico, ma organizzativo: la gestione di un traffico "tridimensionale" in una grande città.

Tutti i problemi

organizzativo-legislativi non hanno fermato Paul Moeller che nel 1999 ha realizzto la

Skycar un'automobile dotata di ventole che la sollevano in aria e la lanciano ad una

velocità di 600km/h. Paul Moeller aveva ipotizzato di riuscire entro il 2003 a

commercializzare la Skycar con un prezzo intorno a 60 mila euo così ha iniziato la

costruzione del prototipo a Davis, in California. Quest'auto volante viaggerà sulle

strade normali ad una velocità di circa 60 km/h, una volta fuori città ruotando i

deflettori delle quattro turbine saranno in grado di sollevarla e di lanciarla in volo.

La Skycar ha una cabina pressurizzata che le permetterebbe di raggiungere i nove mila

metri di quota ed in previsione di un futuro traffico aereo sarà dotata del sistema

anticollisione utilizzato anche dagli aerei di linea. Oltre a questa automobile volante

Rafi Yoeli un cinquantaduenne israeliano ha creato Cityhawk un ibrido tra automobile ed

elicottero che ha appena iniziato i test di collaudo. La principale differenza rispetto

all'americana Skycar è che le ventole sono nascosta nel vano che di solito contiene il

motore. Cityhawk se non presenterà problemi nei test di collaudo sarà sul mercato tra

cinque anni, ma per allora dovranno cambiare molte leggi perché si possa volare

liberamente in città.

Ma il vero sogno che accompagna l'esistenza dell'uomo sarebbe quello di riuscire nell'impresa del volo senza l'ausilio di macchine volanti. Ma quali mutazioni dovrebbero subire l'umanità per poter spiccare il volo? Per librarci in aria come gli uccelli dovremmo come prima cosa avere uno scheletro diverso, infatti attualmente il nostro scheletro ha la funzione di sostenere pesi cospicui, per volare dovrebbe alleggerirsi notevolmente accettando un teschio dalle pareti sottili, ossa cave e gambe meno muscolose e adatte alla corsa che ci dovrebbe permettere il decollo dopo una rincorsa. Braccia e muscoli del torso si dovrebbero irrobustire e si dovrebbero allungare a dismisura. Secondo alcuni studi per sostenere in planata un uomo con un corpo adatto al volo ( peso di circa 40kg ) ad una velocità di 35 km/h occorrerebbe una superficie alare di circa 3,5 metri quadrati. In fine occorrerebbe una membrana simile a quella dei pipistrelli tesa tra le braccia e il torso, con un'apertura di circa 5 metri ed un osso sternale sporgente più di mezzo metro dalla gabbia toracica attuale.

Lockheed |

Il desiderio di volare risale

alla notte dei tempi e proprio quest'anno si celebra il centenario del primo volo di un

aereo avvenuto con i fratelli Wright nel 1903 .Dopo cento anni da quel primo volo sono stati realizzati molti progetti ed ogni giorno nascono nuove prospettive per quel sogno che è antico quanto l'uomo, così che si parli di ultraleggeri, deltaplani, aerei o automobili volanti, l'obbiettivo è sempre uguale: assaporare la libertà del volo dimenticando inquinamento, ingorghi e riuscire a guardare il mondo da un diverso punto di osservazione. |

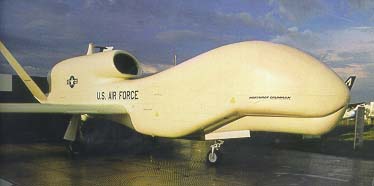

| La strada non è comunque semplice, anzi sarebbe più corretto affermare che le strade non sono semplici, perché ogni giorno gli ingegneri cercano di trovare la giusta via per poter realizzare finalmente questo bisogno di dominare il cielo che accompagna l'uomo da secoli. |  Velivolo senza pilota UAV. |