« Gli uomini, quando parlano generalmente, s’intendono »

Un progetto ideologico di città

La possibilità della costituzione di un’armonia tra gli uomini è legata alla possibilità di costituire un comune terreno del conoscere e dell’agire.

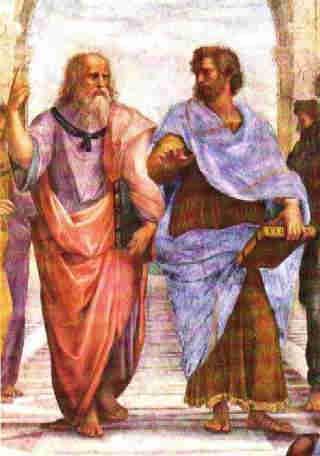

- Socrate e Platone legano la loro ricerca filosofica al piano di rifondazione etico-politica di Atene.

- Platone, nella Lettera Settima, ricorda la sua giovanile propensione per l’attività politica, poi troncata dalla tragica morte del maestro.

- Platone è filosofo delle idee o filosofo della città?

Il progetto politico di Platone: la Dike e le sue degenerazioni

|

|

L’origine dello stato |

||||||||||

|

|

L’ordine dello Stato |

||||||||||

|

|

Le degenerazioni dello Stato:

|

L’ordine è sempre una minaccia per la libertà dell’uomo? Il filosofo olandese Spinoza nel secolo XVII, nel suo Trattato Teologico-Politico, delinea un modello di stato democratico, rispettoso della libertà di coscienza e di espressione dei suoi cittadini, nel quale l’ordine è coerente, appunto, con la libertà di ciascuno.

Sempre nello stesso testo, il filosofo conduce una critica alla credenza superstiziosa nei miracoli; questa spinge gli uomini, in ambito politico, a sottostare ad un potere che si muove violando le regole e che domina sugli uomini con arbitrarietà

Motivi di discussione.

a) Perché è necessaria la legge? Possiamo parlare di una natura umana?

b) Cosa rende potente la legge? (Dio - trad.storica -il più forte..)

c) Il relativismo storico-culturale rende meno efficaci le leggi?

d) La responsabilità è garanzia di un positivo rapporto tra libertà e rispetto delle regole?

Platone: La filosofia al potere

.[ ] Esperite le possibilità dei dialoghi, dalla drammaticità patetica dell’ Apologia di Socrate alla politica antiretorica del Gorgia, il Platone della maturità inventa un ulteriore genere letterario, la lettera filosofica, puro desiderio di dialogo in prima persona con un interlocutore lontano. È un ritorno alla ragione prima della scrittura stessa, nata per inviare messaggi oltre le barriere del tempo e dello spazio, ma usata sotto forma di lettera fino a quel momento soltanto per contenuti pratici. Platone per primo comprende che tutta la letteratura è una grande lettera, un messaggio ai contemporanei e ai posteri, se vorranno leggere, un bel rischio affidato all’incertezza di non arrivare mai alla ragione e al cuore del destinatario.

Perciò scrive,

presumibilmente attorno al 353 a.C., una lettera - la settima della raccolta

tramandata dal corpus degli scritti platonici - che non chiede una risposta,

ma narra la svolta decisiva della sua vita: il tentativo di portare la

propria filosofia al potere nella Siracusa del tiranno Dionisio II, fallito

per l’irrimediabile corruzione morale del tiranno; l’amicizia con Dione, che

muore mentre cerca di realizzare questo progetto con la forza delle armi; le

ragioni ultime del vivere filosofico. È un testamento spirituale, sospeso

tra le speranze deluse di salvare l’ideale ellenico della libertà e la

consolazione, conoscitiva e contemplativa, del Sommo Bene, che si trasmette

soltanto per esperienza, perché è impossibile da scrivere. La Lettera

settima è impreziosita da alcune tra le più belle riflessioni del

maggior discepolo di Socrate: «La tirannide non è un bene né per chi la

esercita, né per chi la subisce»; «è un male meno grave subire... le grandi

ingiustizie, piuttosto che commetterle»; «nessuna città è felice, e nessun

omo, se non vivono secondo saggezza ispirata da giustizia, sia che le

abbiano in sé come virtù, sia che le abbiano apprese attraverso la giusta

educazione ricevuta da uomini retti»; «nelle guerre civili non c’è tregua al

male fino a che i vincitori, cessando di vendicarsi dei loro avversari, non

metteranno fine a esili stragi e rappresaglie e torneranno padroni di sé

stessi, stabilendo leggi uguali per tutti, vantaggiose tanto per i

vincitori, quanto per i vinti». Quest’ultima massima torna di stringente

attualità nel nostro tempo, quando la globalizzazione economico-culturale ha

reso ogni guerra, dal conflitto mondiale allo scontro locale, una guerra

civile.

Perciò scrive,

presumibilmente attorno al 353 a.C., una lettera - la settima della raccolta

tramandata dal corpus degli scritti platonici - che non chiede una risposta,

ma narra la svolta decisiva della sua vita: il tentativo di portare la

propria filosofia al potere nella Siracusa del tiranno Dionisio II, fallito

per l’irrimediabile corruzione morale del tiranno; l’amicizia con Dione, che

muore mentre cerca di realizzare questo progetto con la forza delle armi; le

ragioni ultime del vivere filosofico. È un testamento spirituale, sospeso

tra le speranze deluse di salvare l’ideale ellenico della libertà e la

consolazione, conoscitiva e contemplativa, del Sommo Bene, che si trasmette

soltanto per esperienza, perché è impossibile da scrivere. La Lettera

settima è impreziosita da alcune tra le più belle riflessioni del

maggior discepolo di Socrate: «La tirannide non è un bene né per chi la

esercita, né per chi la subisce»; «è un male meno grave subire... le grandi

ingiustizie, piuttosto che commetterle»; «nessuna città è felice, e nessun

omo, se non vivono secondo saggezza ispirata da giustizia, sia che le

abbiano in sé come virtù, sia che le abbiano apprese attraverso la giusta

educazione ricevuta da uomini retti»; «nelle guerre civili non c’è tregua al

male fino a che i vincitori, cessando di vendicarsi dei loro avversari, non

metteranno fine a esili stragi e rappresaglie e torneranno padroni di sé

stessi, stabilendo leggi uguali per tutti, vantaggiose tanto per i

vincitori, quanto per i vinti». Quest’ultima massima torna di stringente

attualità nel nostro tempo, quando la globalizzazione economico-culturale ha

reso ogni guerra, dal conflitto mondiale allo scontro locale, una guerra

civile.http://lgxserver.uniba.it/lei/rassegna/030204b.htm

Il Trattatto Teologico-Politico

Spinoza: Democrazia e libertà

La assoluta sovranità dello stato al suo interno, è data dalla identificazione della libertà e del potere nella democrazia di Spinoza, e porta alla realizzazione di quella "pace e sicurezza di vita" che, con la libertà, è il fine dello Stato. Poiché la democrazia, come forma di governo, si realizza con decisioni collettive, che sono il risultato delle scelte dei singoli individui che formano il popolo, e che danno luogo alla "maggioranza che decide", la libertà è intrinseca alla sua struttura, alla formazione del potere effettivo, che per essere il risultato della concordia dei cittadini o di una loro maggioranza che si esprime con libera decisione, non può essere contraddittorio o coercitivo nei confronti della libertà, ma si identifica con il suo esercizio. Il contrasto tra potere e libertà che è proprio a tutti i regimi politici nei quali il popolo (cioè la totalità dei cittadini) non si identifica con lo Stato, e che dà luogo a un conflitto permanente fra le istituzioni dello Stato e gli individui, non ha luogo nella democrazia: in questa è la libertà collettiva, identificata nella maggioranza, a prevalere sulla libertà dell’individuo. Ma questa libertà collettiva, espressa nelle leggi, è figlia della ragione che sola dà agli uomini il comune denominatore al quale riportare le loro passioni e la loro individualità. Essa si identifica con l’atto di fondazione della società, e quindi dello Stato e del governo, è fattore costitutivo del potere e quindi della sovranità (o diritto) che a esso è legato. "Nel governo democratico... gli uomini, non potendo tutti pensare nello stesso modo, hanno ammesso che ha forza di legge la decisione che riunisce il maggior numero di suffragi, mantenendo frattanto il potere di abrogare queste leggi, in favore di leggi che loro possono sembrare migliori". Così la teoria democratica di Spinoza unifica potere e libertà, ponendo l’uomo nelle condizioni ottime di realizzazione della propria natura; il "conatus sese conservandi" si forma gli strumenti adatti a esprimere la tensione aspra e difficile verso la totalità dell’essere. La libertà dell’uomo (che è nell’essere causa adeguata del proprio destino) posta a fondamento del governo democratico, porta questo governo a essere regime di pace e sicurezza. In nota al suo ragionamento sui fondamenti della democrazia, nel capitolo XVI del Trattato teologico - politico, Spinoza scrive: "In qualsiasi paese viva, l’uomo aspira alla possibilità di essere libero. In effetti non è egli libero realmente nella misura in cui egli prende la propria ragione per guida? Ma se egli ascolta i consigli della ragione soprattutto desidererà vedere regnare la pace. E la pace civile ha per condizione il rigoroso rispetto della legislazione nazionale. Ne risulta che più l’uomo si lascia guidare dalla Ragione, cioè più è libero, più egli si applica fedelmente a osservare le leggi, cos& igrave; come a eseguire gli ordini dei poteri sovrani del suo paese".

Note biografiche

Baruch Spinoza (Amsterdam, 24 nov. 1632 - L'Aia, 21 feb. 1677) fu

indubbiamente una delle menti filosofiche più brillanti di tutti i tempi.

Un

modo estremamente anticonformistico di concepire la filosofia e i suoi

problemi: è questo ciò che differenzia Spinoza da altri autori del

Seicento, pesantemente condizionati dalla condivisione di una tavola

valoriale già acquisita. L'originalità di Spinoza consiste nel rinnovare

la tradizione giudaico-cristiana secondo coerenza, razionalità,

indipendenza di giudizio. Ebreo-olandese, nato in una famiglia sefardita

originaria del Portogallo, Spinoza compì gli studi ad Amsterdam, in

istituti d'istruzione ebraica. La sua formazione, in gran parte

autodidatta, fu piuttosto eclettica, includendo autori classici, come

Cicerone e Seneca, Scolastici e contemporanei: Bacone, Cartesio, Hobbes.

Un

modo estremamente anticonformistico di concepire la filosofia e i suoi

problemi: è questo ciò che differenzia Spinoza da altri autori del

Seicento, pesantemente condizionati dalla condivisione di una tavola

valoriale già acquisita. L'originalità di Spinoza consiste nel rinnovare

la tradizione giudaico-cristiana secondo coerenza, razionalità,

indipendenza di giudizio. Ebreo-olandese, nato in una famiglia sefardita

originaria del Portogallo, Spinoza compì gli studi ad Amsterdam, in

istituti d'istruzione ebraica. La sua formazione, in gran parte

autodidatta, fu piuttosto eclettica, includendo autori classici, come

Cicerone e Seneca, Scolastici e contemporanei: Bacone, Cartesio, Hobbes.

Per una interpretazione eterodossa delle Scritture nel 1656 fu bandito

dalla Sinagoga. Da allora si stabilì in un villaggio dalle parti di Leida,

guadagnandosi da vivere come pulitore di lenti per occhiali e

apparecchiature scientifiche (cannocchiali e microscopi).

Nel 1660 scrive Breve trattato su Dio, l'uomo e la sua felicità. Nello

stesso periodo concepisce l'Etica ( Ethica, more geometrico demonstrata)

opera di grande respiro alla quale lavorò per tutta la vita, e il

Tractatus de intellectus emendatione, una sintesi di storia filosofica

riguardante la gnoseologia e i suoi temi.

Nel 1663 pubblica un commento alla filosofia di Cartesio (Principia

philosophiae) e un abbozzo metafisico, i Cogitata metaphysica. Entra in

contatto con un importante uomo politico, Jan de Witt, capo

dell'opposizione anti-Orangista, il quale concede a Spinoza un assegno

vitalizio.

Nel 1670 esce, anonimamente, il Tractatus theologico-politicus, che attirò

critiche unanimi da parte dei cristiani e degli ex-correligionari di fede

ebraica.

Per Spinoza, la politica è radicata nella teologia, ma quest'ultima, lungi

da essere la dottrina speculativa di un Dio personale, è, in prospettiva

panteistica, lo stesso della dottrina della natura, secondo il celebre

motto Deus sive natura.