|

Che cos'è il tempo? Se nessuno me lo chiede,

lo so. Se volessi spiegarlo a chi mi interroga, non lo so

è la risposta che ciascuno di noi potrebbe dare con S. Agostino a

questa domanda. |

|||

|

Nel film di Stanley Kubrick

2001 Odissea

nello spazio

(1968) si |

E' una

questione che appare semplicissima eppure ci elude tutti.

Il tempo per gli antichi Tra i popoli antichi erano diffuse concezioni del tempo

molto diverse dalle nostre. |

||

|

Il

tempo veniva misurato

dal ciclico alternarsi del giorno e della notte, delle fasi lunari, delle

stagioni. Si trattava infatti di civiltà in cui era forte il legame con la natura, fonte di tutti i mezzi di sostentamento. Per loro procurarsi il cibo significava capire in che fase lunare va seminato un certo cereale o albero da frutta, in che stagione certi animali possono essere cacciati con maggiore successo ecc. |

|||

|

Tempo

ciclico e tempo rettilineo Nelle

civiltà arcaiche erano dunque diffuse le concezioni cicliche del tempo,

che possono essere rappresentate da un cerchio: il tempo non ha una

direzione, ma si ripete nell'eterno ciclo sempre uguale delle stagioni. La percezione del tempo come ciclo, come eterno ritorno dell'uguale, può permanere in qualche forma anche nella nostra cultura. Non sono mancati filosofi che hanno riproposto concezioni circolari del tempo (come Nietzsche), che hanno trovato poi espressione anche nella letteratura. Misurare il tempo

|

|||

|

|

I primi esseri umani erano creature relativamente fragili immerse in un mondo ostile. Le uniche certezze provenivano dai fenomeni astronomici: il sole sorgeva ogni giorno, la primavera si ripeteva dopo ogni inverno, la luna compiva ogni mese il suo misterioso ciclo, le costellazioni dipingevano il cielo notturno di figure note ed amichevoli. Per questo, fin dalla notte dei tempi, l’uomo ha posto gran cura ad osservare i fenomeni celesti e a ricavarne infallibili marcatempo per la sua vita. |

||

|

|

|

||

|

|

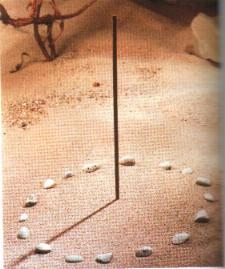

Nella meridiana è l'ombra dello gnomone che riproduce il percorso quotidiano del sole e

introduce nella cultura umana e nella vita quotidiana il numero come

rapporto con le trasformazioni periodiche del cielo. |

||

|

|

|||

|

Il calendario costituisce per l’uomo, a parte

l'ovvio aspetto pratico, un modo di porre un argine al flusso del tempo che passa

inesorabile, di stabilire tappe alla propria esistenza, di fissare ricorrenze al

culto degli dei e dei morti; il calendario evoca il senso dell’eterno ritorno

cosmico, presente in molte religioni, e connaturato (proprio a causa

dell’osservazione dei cicli astronomici) con la mente umana.

Links http://www.ilgiardinodeipensieri.com/analicas/gasperotti-1.htm |

|

||

|

Anche il ritorno delle stagioni è così importante da entrare nel calendario (l’anno tropico): la parola anno deriva dalla radice indoeuropea AT, che ha il significato di "ruotare". Un altro ciclo, ancor più facile da osservare del volgere delle stagioni (perché più breve e caratterizzato da fenomeni più marcati), è quello della luna, che in ventinove giorni e mezzo si ripresenta con le stesse, immutabili fasi. Questo ciclo (detto sinodico) ha dato origine ai mesi. La parola mese deriva dalla radice indoeuropea ME, che ha il significato di "misurare". Purtroppo però in un anno tropico c’è un numero non intero di giorni e di mesi sinodici, e neppure questi ultimi sono costituiti da un numero intero di giorni: ciò ha costituito per le civiltà antiche un grosso problema per arrivare a definire un calendario abbastanza stabile nel lungo periodo |

|||